Представим, что у Вас на руках согласованная и прошедшая экспертизу (что необязательно) проектная документация (ПД). В каком направлении нужно двигаться, чтобы выдать заказчику рабочую документацию (РД) по этому проекту? Что она должна включать в себя и чем будет отличаться от проектной? Разберём в этой статье.

РД, в первую очередь, выполняется для:

- определения потребности в оборудовании и материалах;

- производства строительно-монтажных работ;

- уточнения сметной стоимости строительства (при необходимости).

Если на этапе ПД документация выполнена качественно и учтены все рекомендации нормативных документов (см. предыдущий материал⎘), предлагаем пошаговую инструкцию для завершающей стадии проекта.

СОДЕРЖАНИЕ:

- Общие указания.

- Схема электрическая принципиальная ПС.

- План ПС.

- План заземления.

- Схема установки оборудования.

- План и разрез ячеек.

- Прочие листы графической части.

- Оформление ссылочных и прилагаемых документов.

- Кабельный журнал.

- Спецификация оборудования, изделий и материалов.

- Опросные листы на оборудование.

- Расчёты.

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ:

1. Общие указания

Текстовая часть в томе РД, как правило, занимает незначительное место.

В общих указаниях, в соответствии с ГОСТ [1] и Требованиями [2], приводят:

- сведения о документах, на основании которых принято решение о разработке РД (например, задание на проектирование, утверждённая ПД);

- запись о соответствии РД заданию на проектирование, выданным техническим условиям (при наличии таковых), прочим НТД;

- перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в рабочих чертежах;

- абсолютную отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую;

- запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту (при необходимости);

- перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ;

- сведения о том, кому принадлежит данная интеллектуальная собственность (при необходимости);

- эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию или сооружению (при необходимости);

- другие необходимые указания.

В общих указаниях не следует повторять технические требования, помещённые на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений.

Согласно ГОСТ [1] в перечень нормативных документов Общих указаний не включают документы, записанные в ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

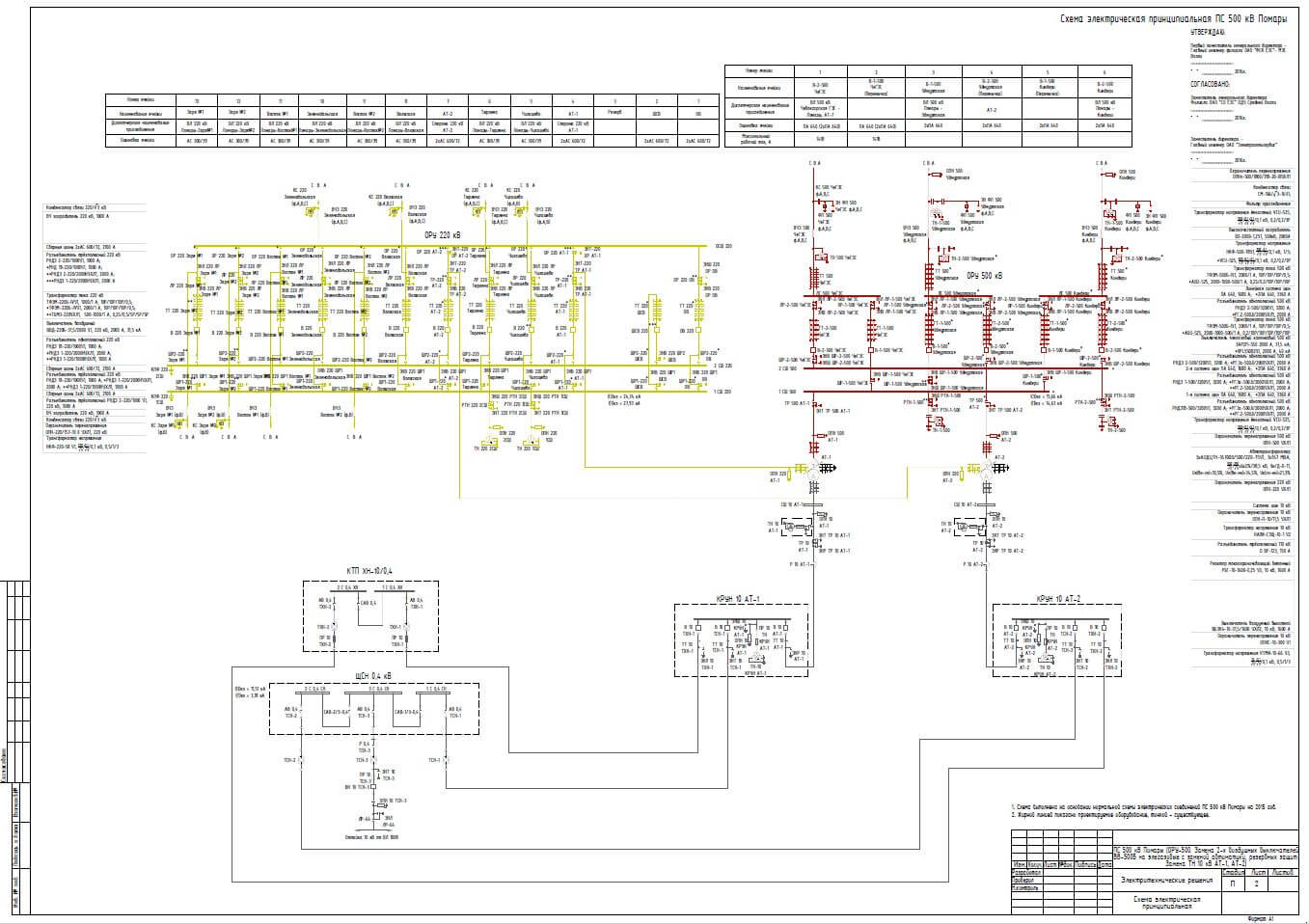

2. Схема электрическая принципиальная ПС

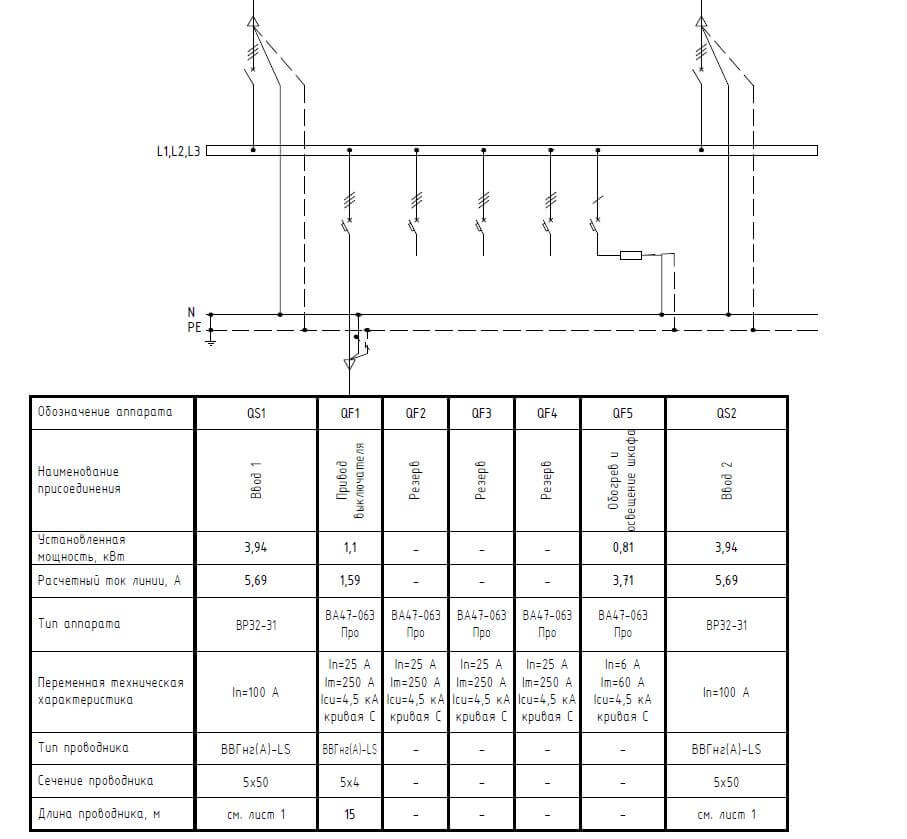

Электрическая схема в составе РД должна соответствовать тем же правилам, что указаны⎘ для ПД. Исключением может служить лишь необходимость отображения конкретных марок оборудования в табличных формах на листе.

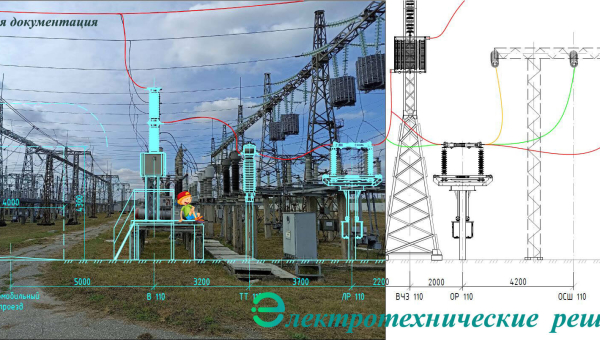

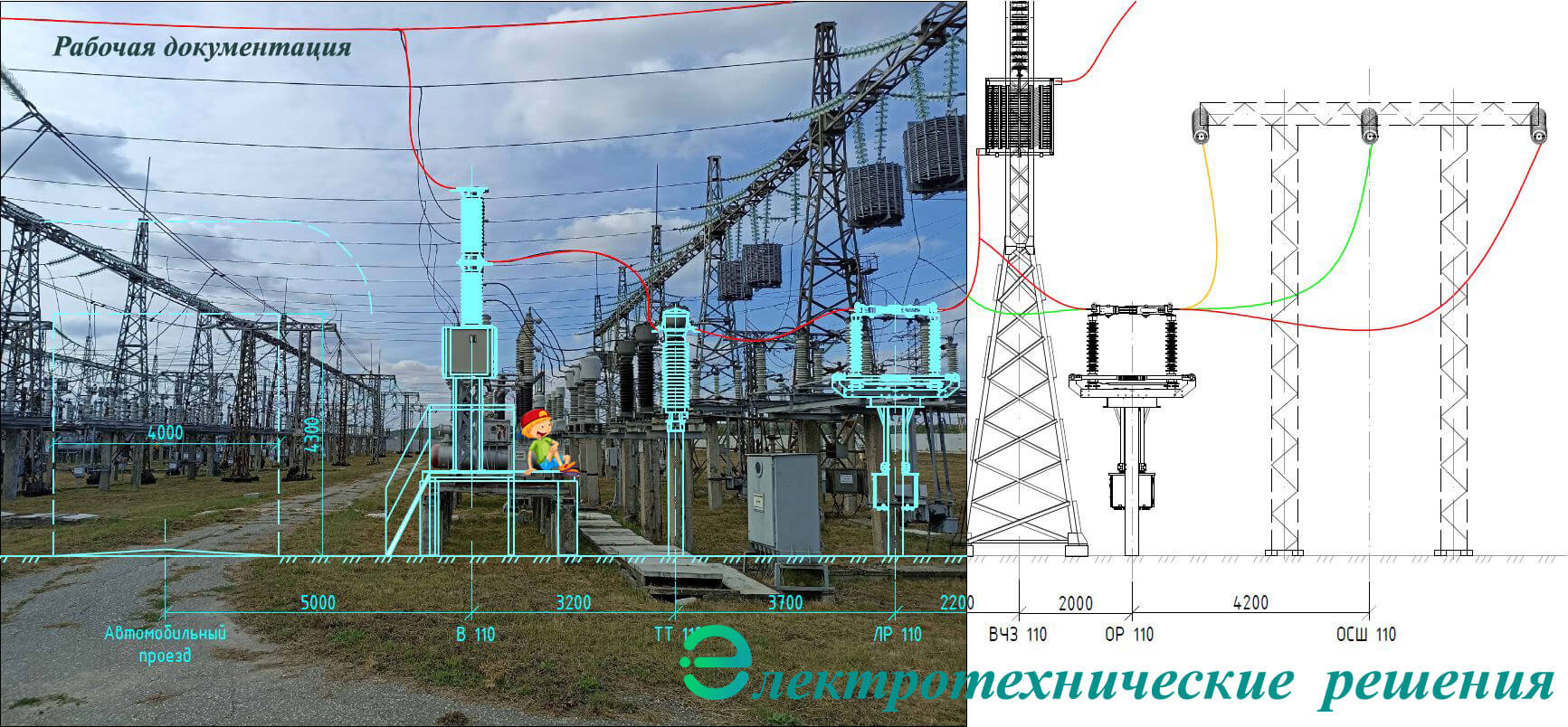

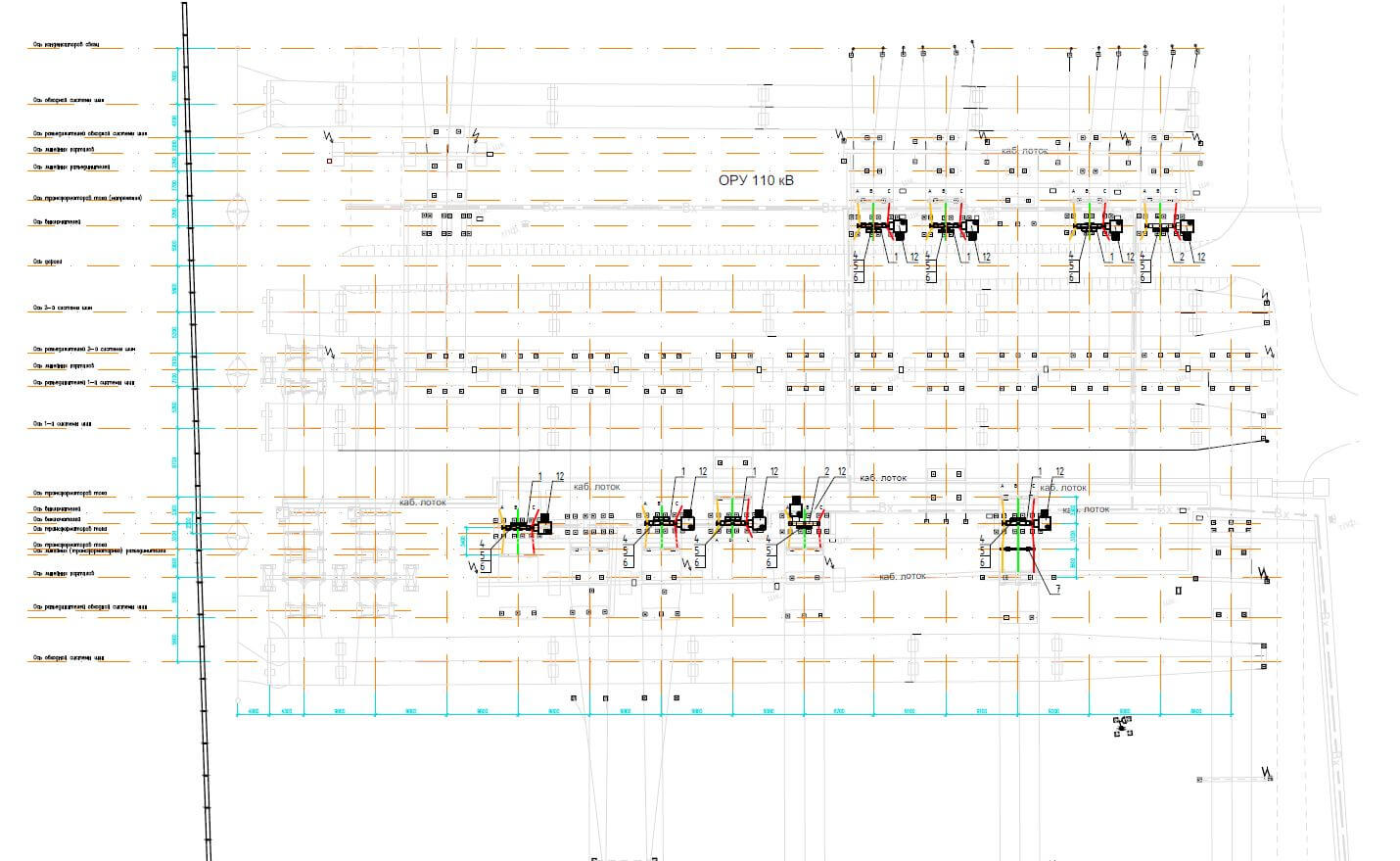

3. План ПС

План подстанции принципиально не должен отличаться от выполненного⎘ на этапе ПД. Рекомендуемый масштаб для отображения подстанции: 1:50, 1:100, 1:200, 1:500; допускается: 1:800, 1:1000. Ведомость оборудования на плане выполняют по форме 10 ГОСТ [3].

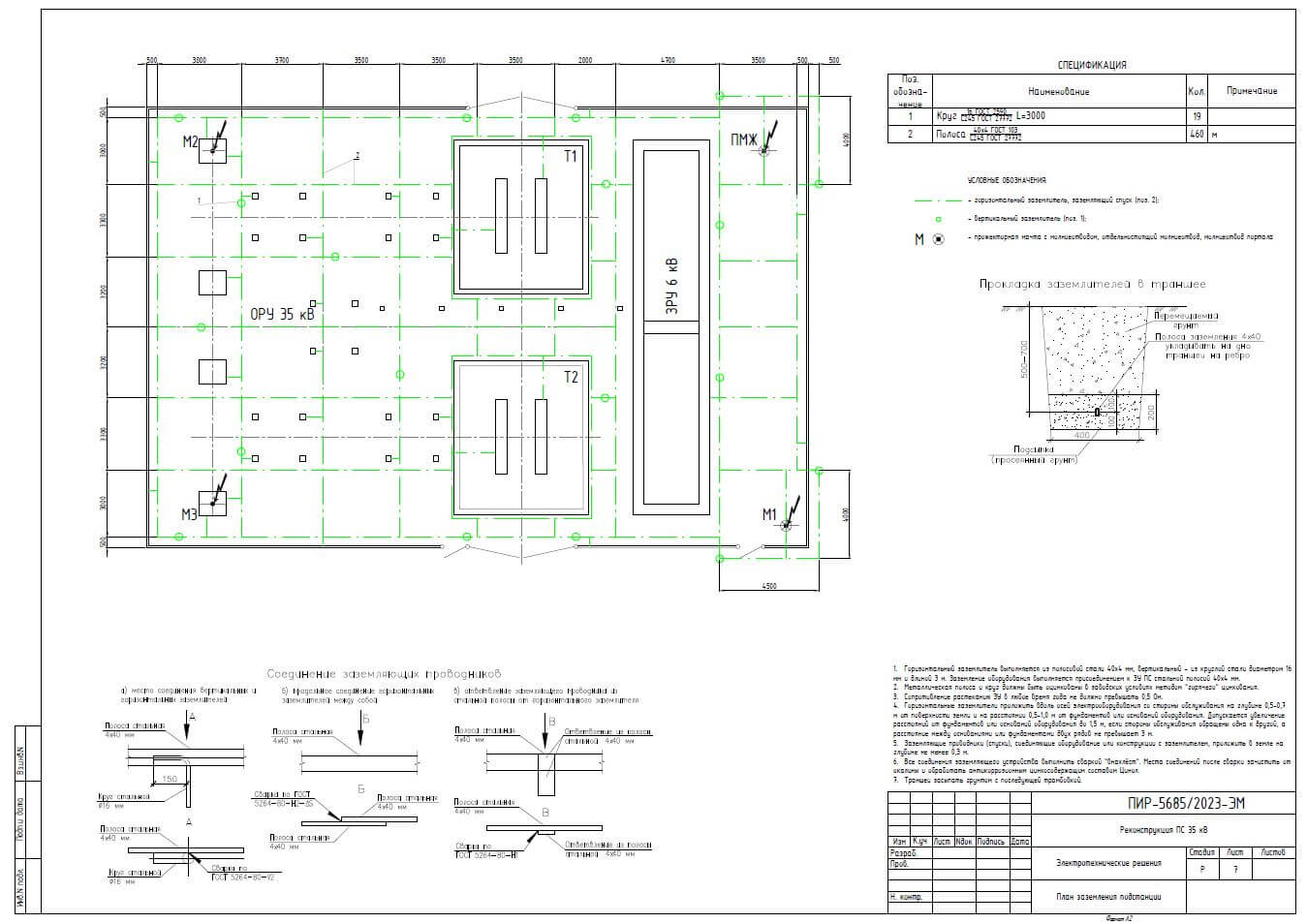

4. План заземления

Контур заземления подстанции наносится на план фундаментов. Схема внутреннего заземления здания отображается на планировке здания.

На схеме заземления должно быть отражено:

- вертикальные заземлители в виде окружностей диаметром 3-5 мм;

- горизонтальные заземлители в виде пунктирной или штрихпунктирной линии;

- заземляющие проводники, проложенные по кратчайшему расстоянию от оборудования или сооружений, в виде пунктирной или штрихпунктирной линии;

- условные обозначения элементов заземляющего устройства (ЗУ);

- спецификация (ведомость) элементов ЗУ;

- в примечаниях указывается ссылка на нормативный документ, в соответствии с которым выполнены расчёты, допустимое сопротивление заземляющего устройства, глубина прокладки в земле и отступ горизонтального заземлителя и заземляющих проводников от фундаментов, требование к выполнению соединений (сваркой «внахлёст») и их защита от коррозии, выполнение дополнительной защиты заземляющих проводников от коррозии в местах вывода из земли, материал для засыпки траншеи и необходимость трамбования.

ЗУ наносится жирной линией, здания и фундаменты — тонкой.

План заземления может быть дополнен разрезом траншеи и схемами соединения заземлителей и заземляющих спусков между собой. Указанные схемы допустимо отображать на отдельном листе.

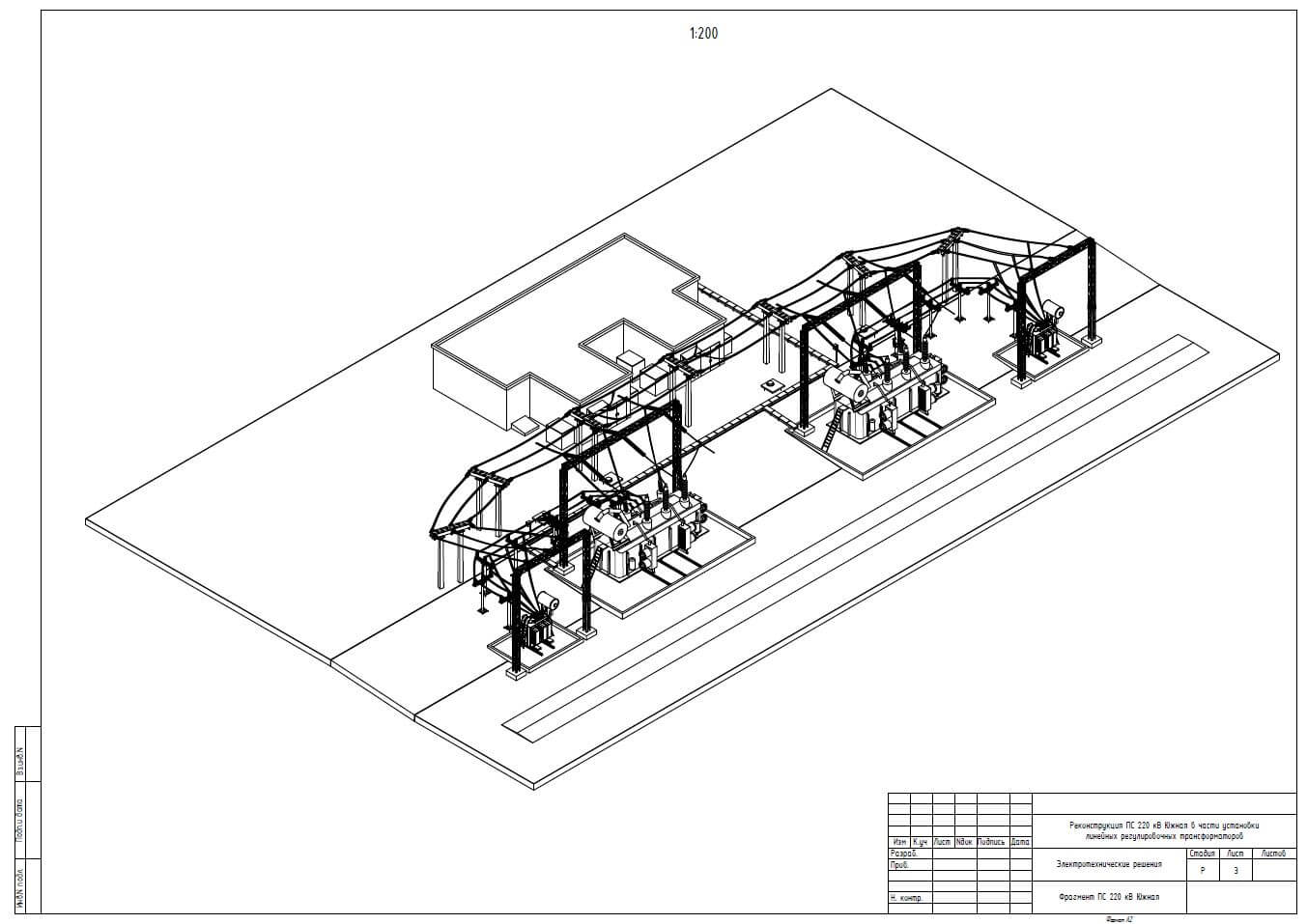

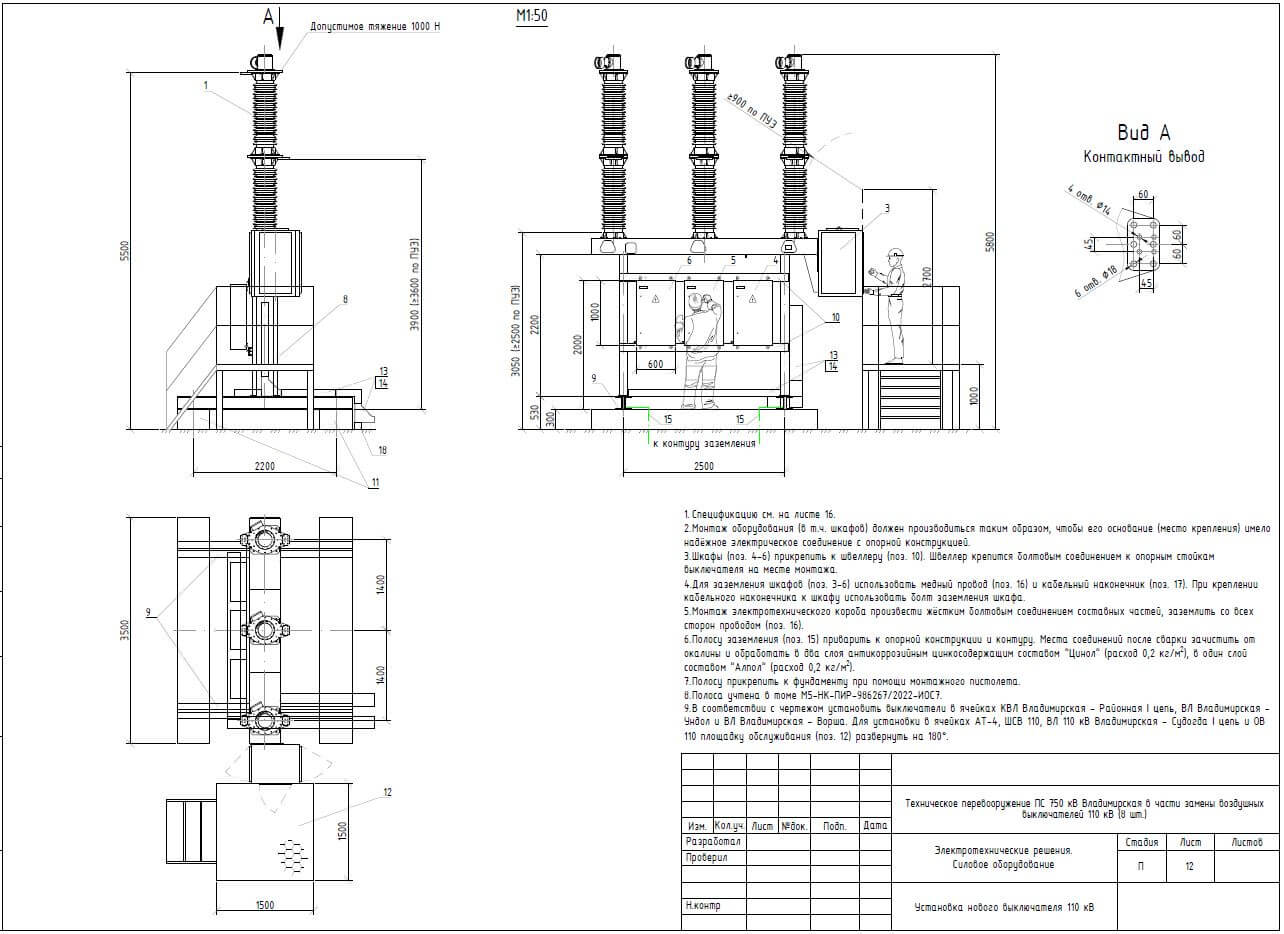

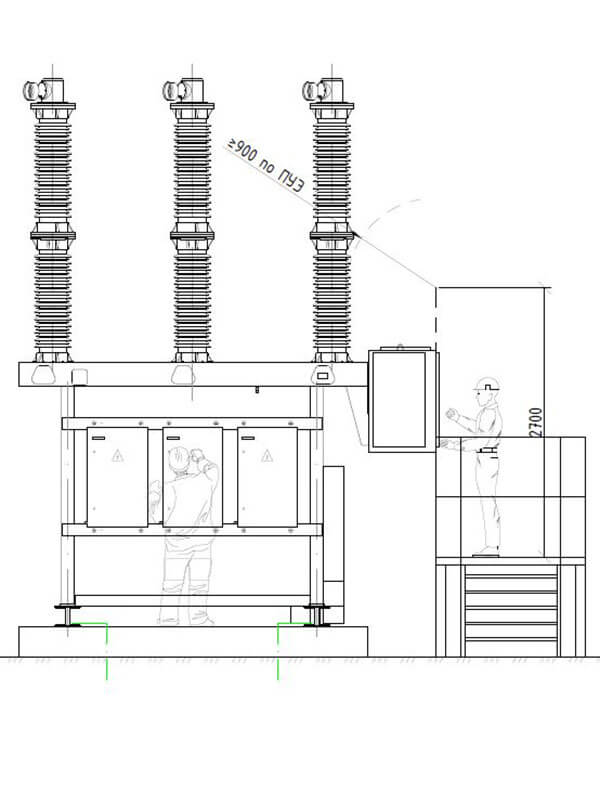

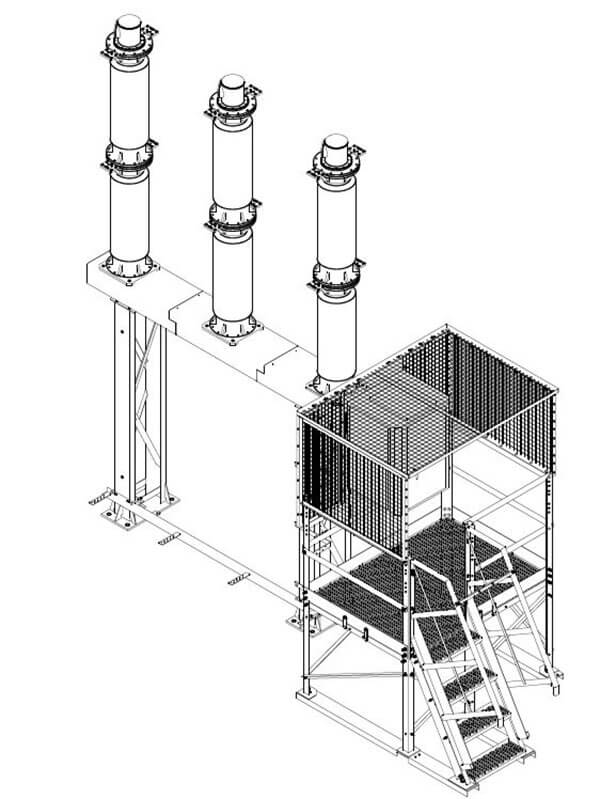

5. Схема установки оборудования

На данном этапе рекомендуется проработать технические решения с выбранным производителем оборудования и, получив от него актуальные конструкторские чертежи, перенести их на ранее выполненный лист проекта⎘. Рекомендуемый масштаб установочного чертежа: 1:5, 1:10, 1:20, 1:50; допускается 1:100. На чертеже помещают спецификацию по формам 7 или 8 ГОСТ [1].

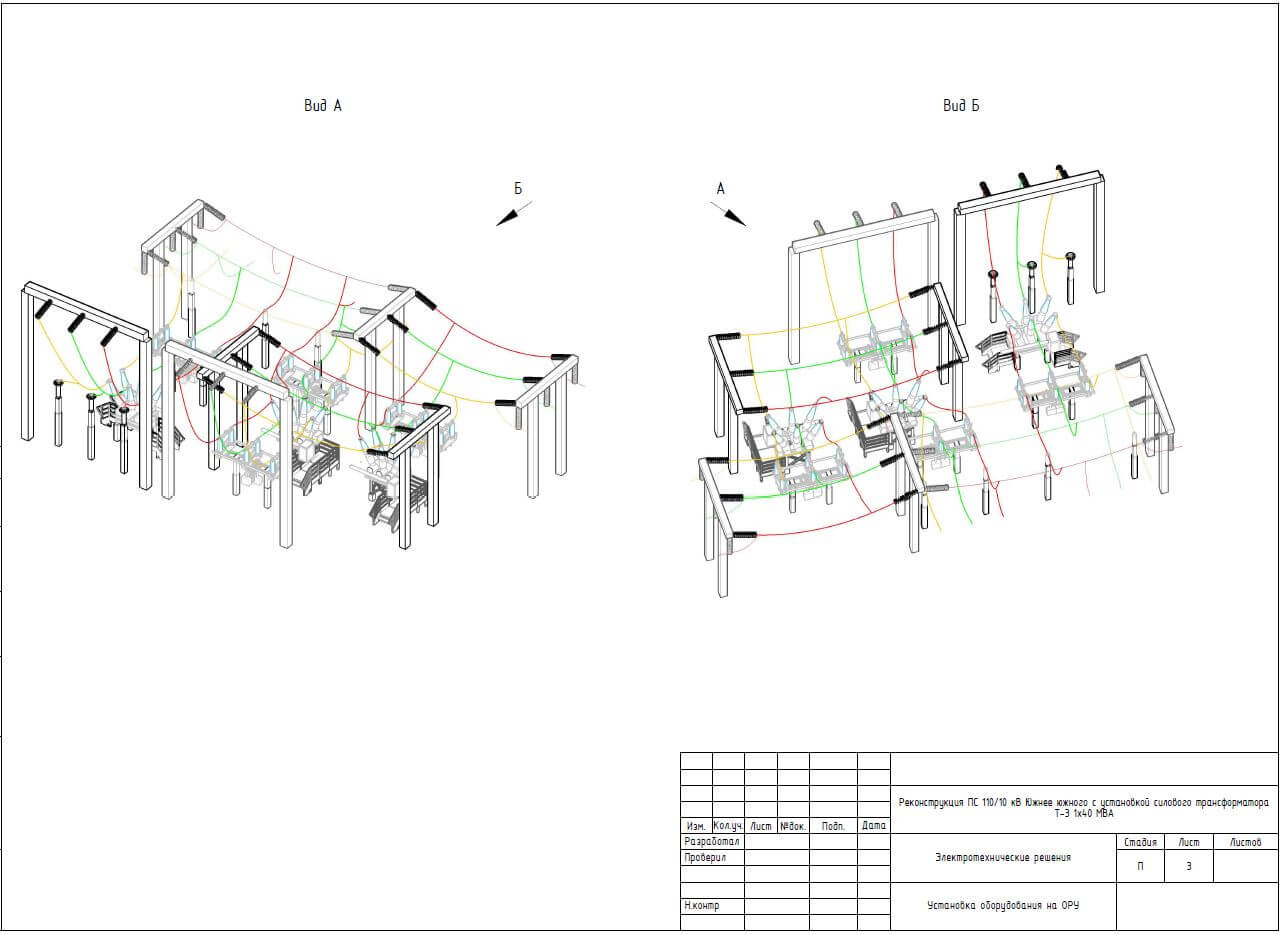

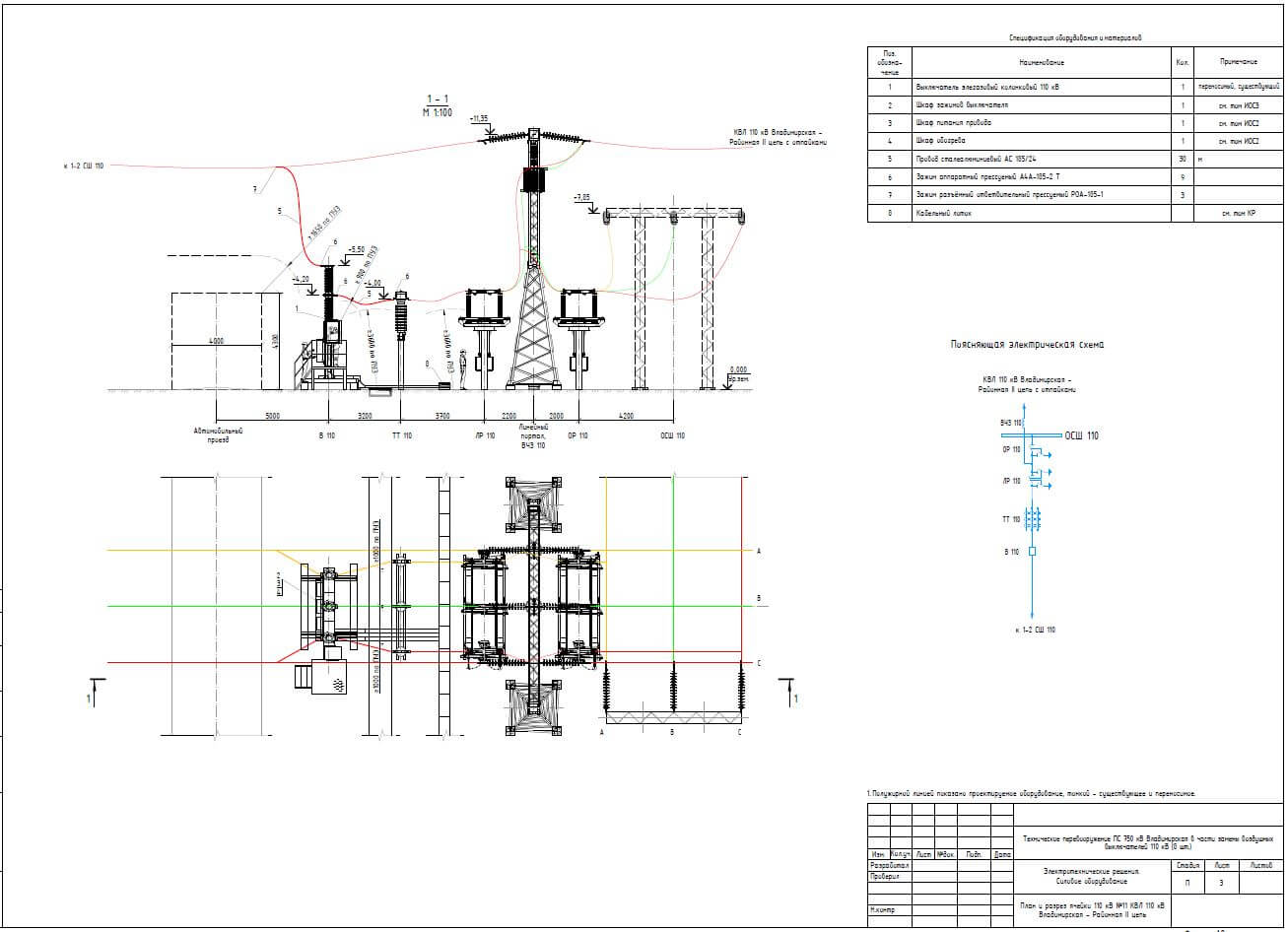

6. План и разрез ячеек

Этот чертёж, выполненный по правилам⎘, позволяет детально оценить соответствие установленного оборудования параметрам безопасности и удобства обслуживания. Скопировав на план и разрез ячеек выполненные предыдущим этапом установочные чертежи, остаётся учесть в спецификации оборудование и материалы, необходимые для соединения их между собой. Чаще всего такими материалами являются провод и сцепная арматура.

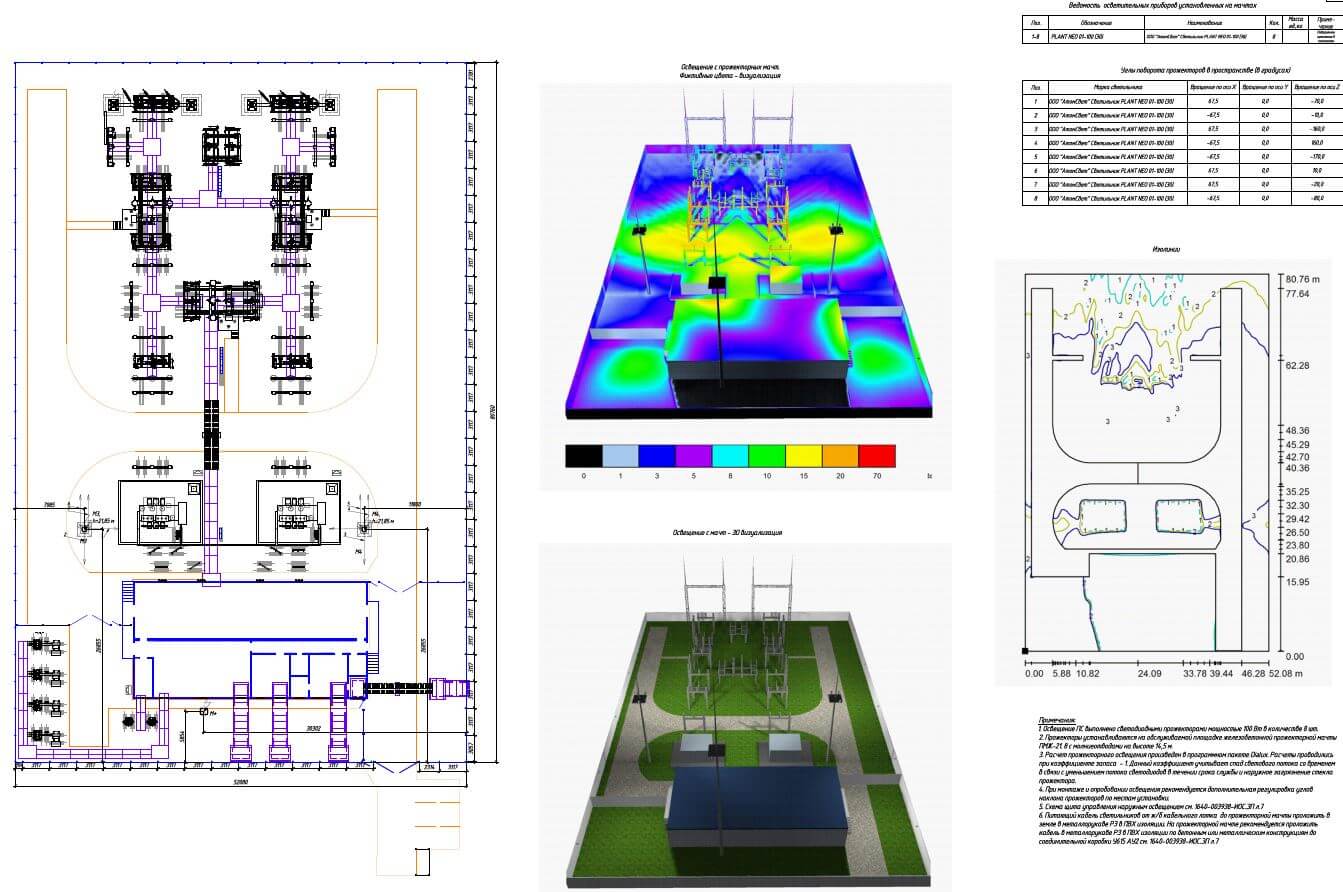

7. Прочие листы графической части

В графическую часть могут быть также включены:

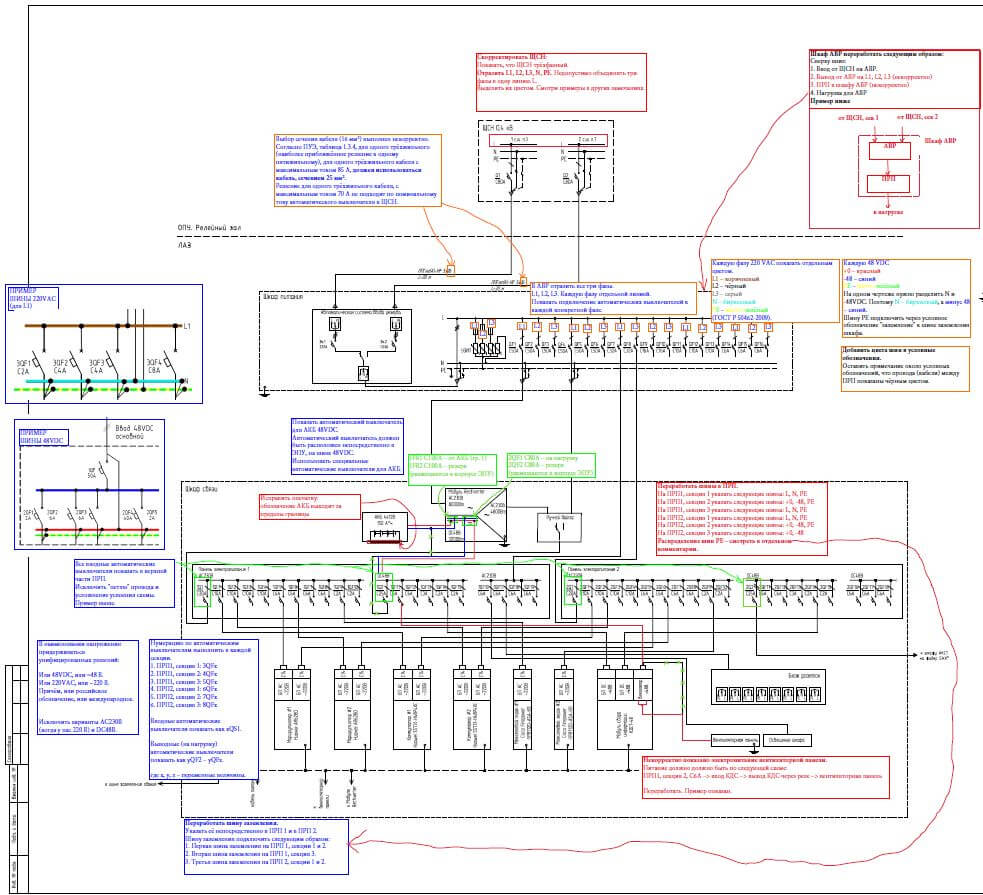

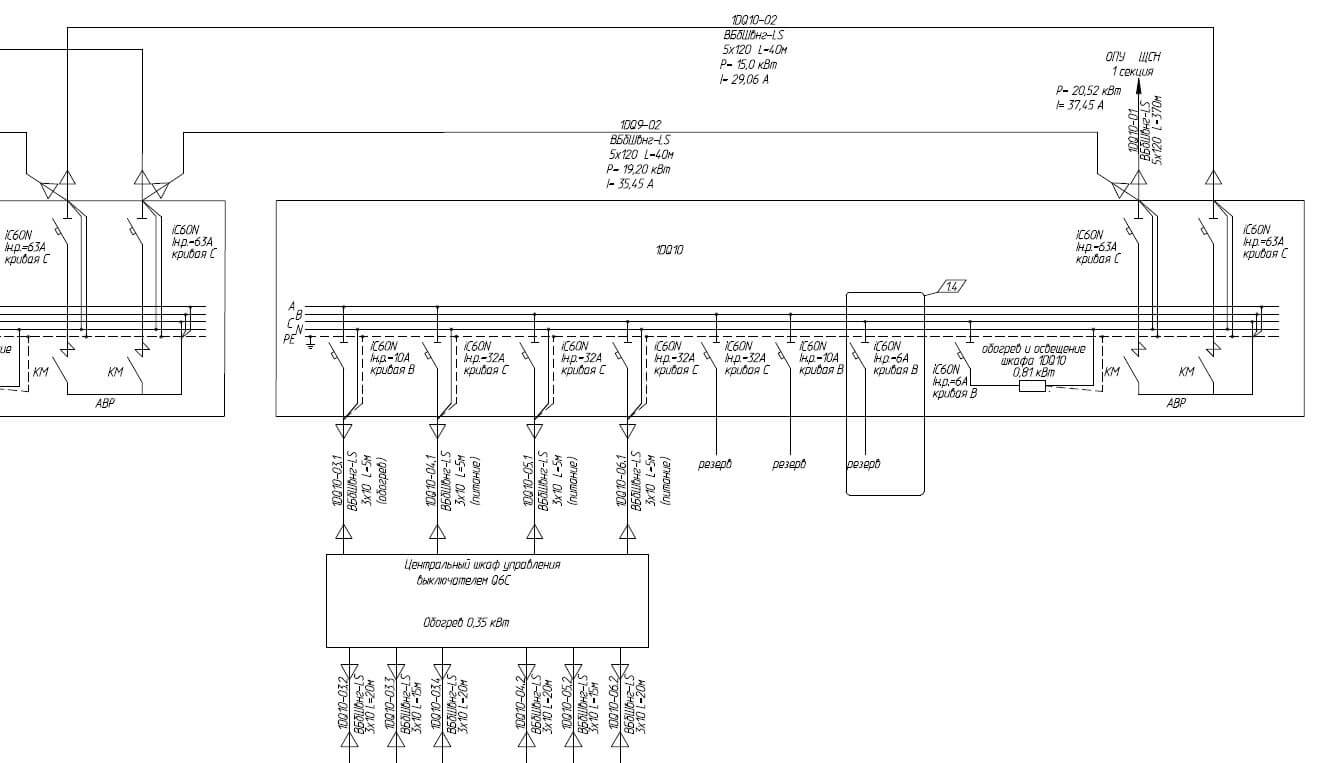

- схемы питания приводов, освещения и обогрева;

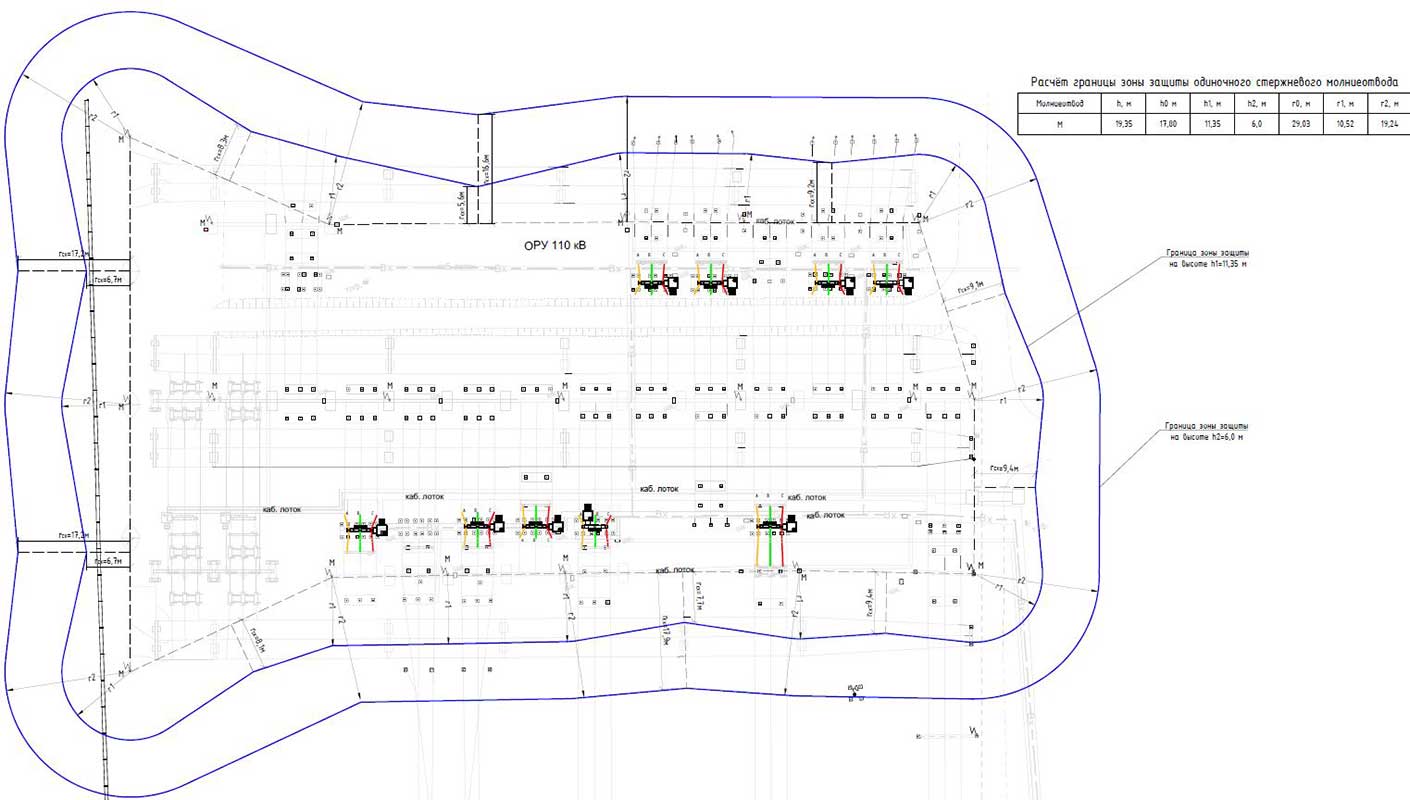

- план молниезащиты;

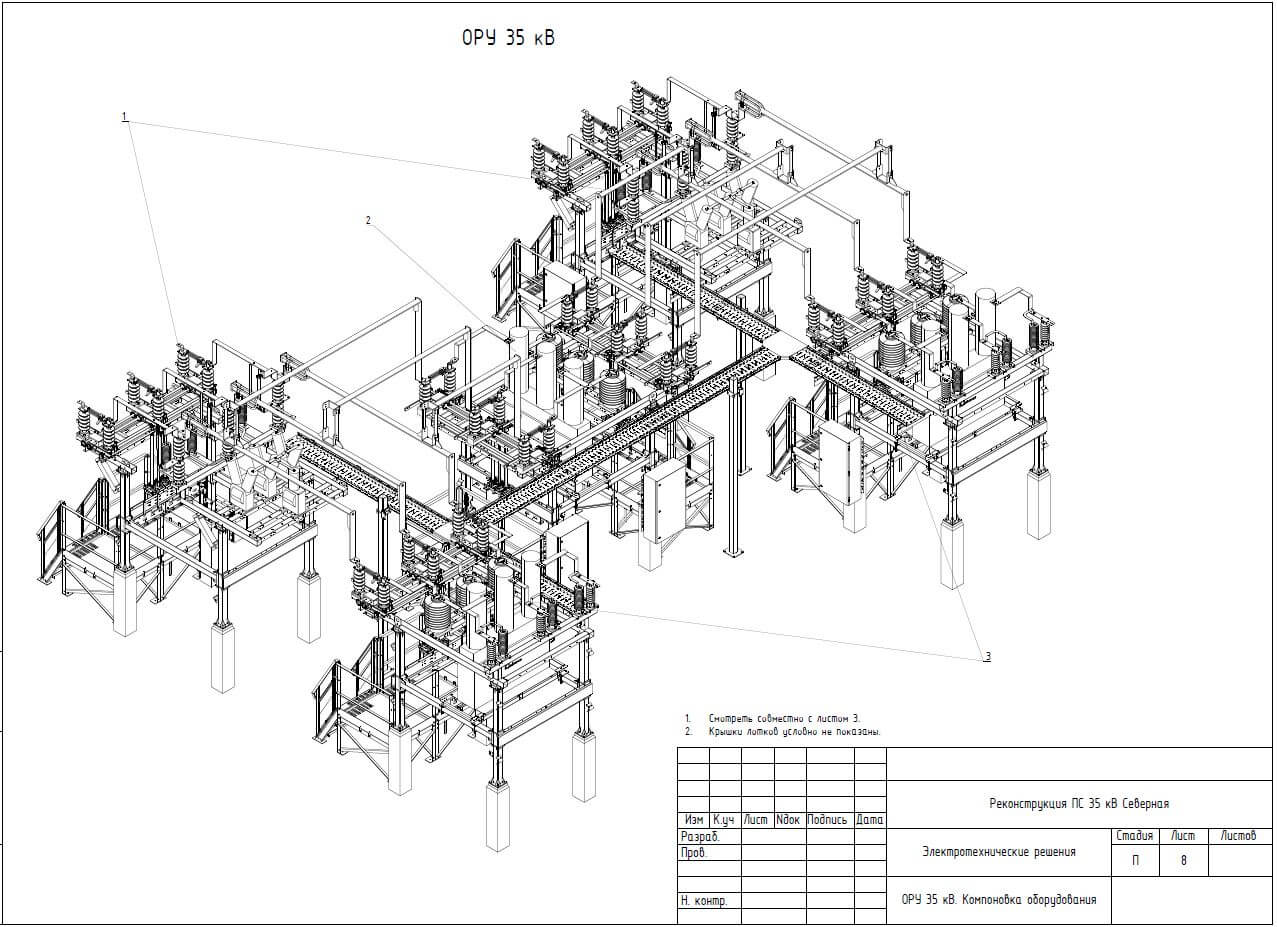

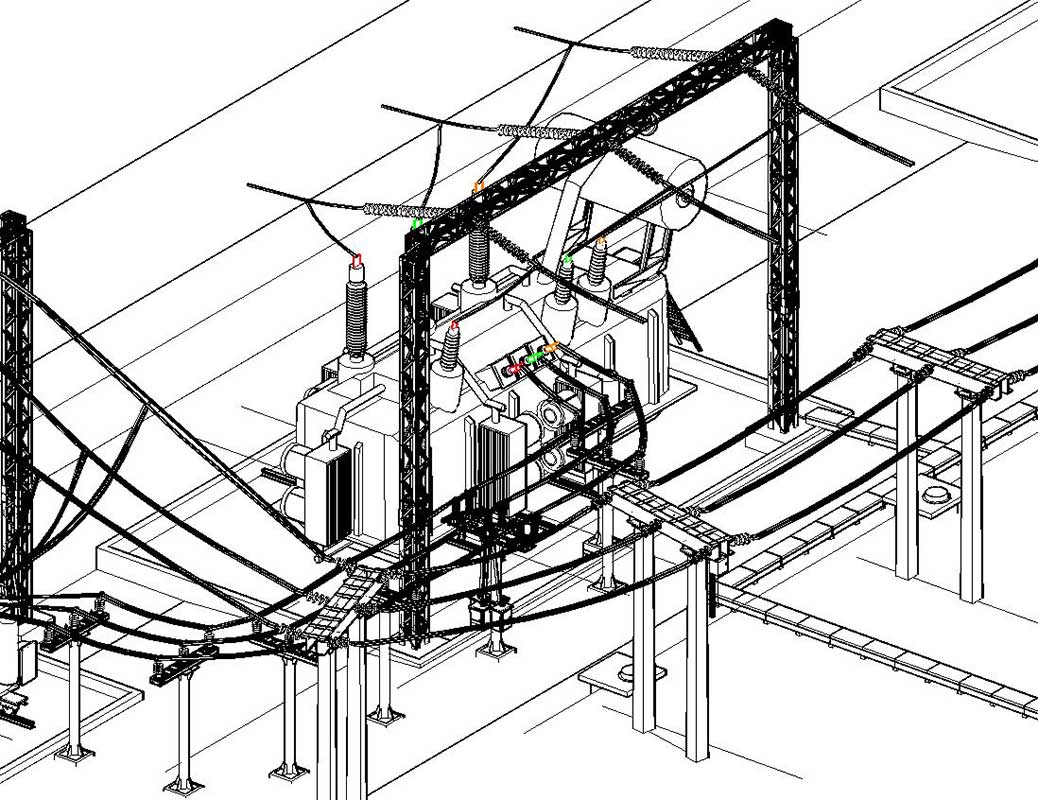

- 3D модель ОРУ;

- план прокладки кабелей;

- план освещения подстанции;

- шаблоны информационных знаков оборудования и пр.

Все они не являются обязательными, если в их отсутствии соблюдаются основные функции тома.

Детальные правила оформления графической части РД можно найти в ГОСТ [3].

ССЫЛОЧНЫЕ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

8. Оформление ссылочных и прилагаемых документов

Перечень указанных документов отображается в табличном виде в разделе Общие данные тома.

К ссылочным документам относят:

- стандарты (технические условия) на строительные изделия;

- чертежи типовых конструкций, изделий и узлов.

Согласно ГОСТ [1] в рабочих чертежах допускается применять типовые конструкции, изделия и узлы путём ссылок на документы. Причём сами ссылочные документы в состав рабочей документации, передаваемой заказчику, не входят. Отсюда могут вытекать трудности на этапе монтажа, ввиду отсутствия указанных документов на площадке. Мы рекомендуем вносить «типовые» чертежи в раздел Прилагаемые документы, что допустимо согласно тому же государственному стандарту.

Прилагаемым документам присваивают обозначение основного комплекта с добавлением через точку шифра прилагаемого документа.

| Обозначение | Наименование | Примечание |

|---|---|---|

| Ссылочные документы | ||

| СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства | |

| СП 131.13330.2018 | Строительная климатология | |

| ПУЭ | Правила устройства электроустановок. Издание 6, 7 | |

| ... | ||

| Прилагаемые документы | ||

| ПИР-5685/2023-ЭМ.КЖ | Кабельный журнал | |

| ПИР-5685/2023-ЭМ.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов | |

| ПИР-5685/2023-ЭМ.ОЛ | Опросный лист для заказа выключателя 110 кВ | |

| ПИР-5685/2023-ЭМ.РР | Проверка чувствительности аппаратов защиты | |

| 407-03-539.90-ЭП3 | Типовой проект. Установка выключателя 110 кВ |

9. Кабельный журнал

Кабельный (или кабельно-трубный) журнал выполняется в соответствии с ГОСТ [3]. Согласно п.6.5.2⎘ ГОСТ [3] в него включают кабели, провода (и трубы), всю необходимую информацию о которых невозможно привести на принципиальных схемах. Это значит: если Вы показали все кабели (с марками и длинами) на схемах, то включать кабельный журнал в проект необязательно.

10. Спецификация оборудования, изделий и материалов

Сводную спецификацию рекомендуют составлять по разделам в последовательности:

- оборудование;

- кабельно-проводниковая продукция (кабель, провод, муфты);

- электромонтажные устройства и изделия (лотки, короба, металлорукав в ПВХ изоляции);

- линейная арматура;

- материалы (полоса стальная, трубы, метизы и т. п.).

Электроаппараты, поставляемые в комплекте с оборудованием, в спецификации не приводят, а включают в соответствующий опросный лист.

Не забывайте закладывать в составе материалов:

- цинкосодержащую краску (или битумную мастику) для дополнительной коррозионной защиты заземляющих проводников;

- токопроводящую смазку для контактов;

- огнестойкую пену для герметизации кабельных вводов в здания и сооружения;

- огнезащитную краску для кабелей;

- специальные зажимы для заземления экранов кабелей;

- таблички с крепежом для оборудования на ОРУ;

- трубы, кабельные плиты и сигнальные ленты для прокладки кабеля в земле;

- песок, кирпич и прочие строительные материалы.

11. Опросные листы на оборудование

Опросные листы формируются на основе заводских шаблонов и могут включать в себя:

- полную техническую информацию, достаточную для изготовления оборудования;

- опорные заводские конструкции, идущие в комплекте;

- запасные изделия и приспособления, необходимые в процессе эксплуатации;

- контакты и адрес заказчика;

- способ доставки;

- дополнительную информацию (при необходимости).

12. Расчёты

Расчёты в состав рабочей документации, как правило, не включают. Все необходимые расчёты должны выполняться на стадии ПД. Иное может быть определено в договоре (контракте) и задании на проектирование. А также может потребоваться по итогам выбора того или иного оборудования.

ВЫВОД

Если Вы прошли по порядку указанные этапы, то собрав воедино все выполненные листы проекта, получите том следующего состава.

| № листа п/п |

Наименование | Примечание |

|---|---|---|

| 1. | Обложка | По форме⎘ Приложения У ГОСТ [1] |

| 2. | Титульный лист | |

| Общие данные | ||

| 3. | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта | По форме 1⎘ Приложения В ГОСТ [1] |

| 4. | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов | По форме 2⎘ Приложения В ГОСТ [1] |

| 5. | Ведомость основных комплектов рабочих чертежей | |

| 6. | Общие указания | |

| Графическая часть | ||

| 7. | Схема электрическая принципиальная ПС | |

| 8. | План ПС | |

| 9. | План заземления | |

| 10. | План и разрез ячеек | |

| 11. | Схема установки оборудования | |

| Прилагаемые документы | ||

| 12. | Кабельный журнал | Необязательно |

| 13. | Спецификация оборудования, изделий и материалов | |

| 14. | Опросный лист для заказа выключателя 110 кВ | |

| 15. | Проверка чувствительности аппаратов защиты | Необязательно |

| 16. | Типовой проект. Установка выключателя 110 кВ | Необязательно |

ССЫЛОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ. Если перебрать в голове все случаи из практики выполнения РД, то у большинства проектировщиков предстанет перед взором суетливый начальник с фразой: Правим ПЭ на ЭР и отправляем!

Наверняка, каждый проходил через это, каждый в спешке менял в штампе несколько букв и с обидой в душе отправлял проектную документацию в виде рабочей. Несправедливость заключается лишь в том, что оценивается работа стадии ПД, в денежном выражении, на 40 процентов от итога, а РД — на 60.

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ

Электротехнические решения без стеснения можно назвать основополагающим разделом при проектировании электрической подстанции. Без этого раздела не обходится практически ни один проект. Охватывает он, как правило, не только основное оборудование подстанции, но и низковольтные цепи его питания, освещение, собственные нужды (СН) подстанции и систему оперативного постоянного тока (СОПТ).

Существует несколько документов, определяющих содержание электротехнических решений в составе проекта. Эти документы можно найти во вкладке НТД⎘. Их состав немногочислен: Положение [1], ГОСТ [2] и [3], Требования [4] и [5].

Некоторые из них фундаментальны и занимают высокие ступени в иерархии НТД, но все они при ближайшем рассмотрении оказываются невероятно скудны в решении данного вопроса. Попытаемся заполнить этот пробел, посвятив статью стадии ПД.

СОДЕРЖАНИЕ:

- Расположение электротехнических решений в составе проекта.

- Основание для проектирования.

- Краткая характеристика объекта.

- Проектные технические решения.

- Определение расчётных параметров работы сети для выбора проектируемого оборудования.

- Выбор и проверка основного электротехнического оборудования.

- Ведомость основного электротехнического оборудования и материалов.

- Прочая информация.

- Схема электрическая принципиальная ПС.

- План ПС.

- 3D модель ОРУ.

- План и разрез ячеек.

- Схема установки оборудования.

- Технические требования на оборудование.

- Расчёты.

- Прочие прилагаемые документы.

РАСПОЛОЖЕНИЕ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА:

1. Расположение электротехнических решений в составе проекта

Согласно Положению [1] подраздел «Система электроснабжения» располагается внутри раздела 5⎘ «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения».

| № тома |

Обозначение | Наименование | Примечание |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| ПИР-5685/2023-СП | «Состав проектной документации» | ||

| Раздел 1 «Пояснительная записка» | |||

| 1 | ПИР-5685/2023-ПЗ | «Пояснительная записка» | |

| Раздел 3 «Объёмно-планировочные и архитектурные решения» | |||

| 3 | ПИР-5685/2023-АР | «Архитектурные решения» | |

| Раздел 4 «Конструктивные решения» | |||

| 4 | ПИР-5685/2023-КР | «Конструктивные решения» | |

| Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения» | |||

| Подраздел 1 «Система электроснабжения» | |||

| 5.1 | ПИР-5685/2023-ИОС1 | Книга 1 «Электротехнические решения» | |

| ... | |||

Несмотря на то, что и раздел 5, и указанный подраздел уже не являются основными в составе проекта («Технологические решения» с 1 сентября 2022 года вынесены в отдельный раздел 6), для основного оборудования ПС место отведено только в нём. Собственные нужды, включая низковольтные цепи и освещение, а также СОПТ, в случае большого объёма проектирования, выносят в отдельные тома.

Допускается сквозная нумерация томов в составе раздела (ИОС1, ИОС2... — в таблице).

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ:

2. Основание для проектирования

Здесь указывается задание на проектирование, инвестиционная программа, технические условия на присоединение или иные документы, имеющие отношение к проектируемому титулу .

3. Краткая характеристика объекта

Глава содержит общую информацию о подстанции, включая:

- основное функциональное назначение;

- основные характеристики;

- описание электрических схем;

- состав СН и СОПТ;

- тип оперативного обслуживания.

4. Проектные технические решения

В главу включают информацию об основных технических решениях, принятых в проекте. В случае необходимости в эту главу также вносят обоснование того или иного решения.

5. Определение расчётных параметров работы сети для выбора проектируемого оборудования

По результатам расчётов определяются:

- номинальные параметры оборудования (например, максимальный рабочий ток присоединения);

- динамическое действие аварийного тока (ударный ток КЗ);

- термическое действие аварийного тока (тепловой импульс КЗ);

- изоляция, включая длину пути утечки оборудования (в соответствии с ГОСТ [6], РД [7] или СТО [8], [9]), а также количество (п. 1.9.12 ПУЭ⎘ [10]) и тип (ГОСТ [11]) подвесных изоляторов;

- параметры ОПН;

- соответствие ошиновки длительно допустимому току, термической и динамической стойкости, условиям короны (на ОРУ 35 кВ и выше);

- соответствие высоковольтных кабелей длительно допустимому току и их термическая стойкость;

- динамическая стойкость опорной изоляции;

- максимальное тяжение на фазу в нормальном режиме.

6. Выбор и проверка основного электротехнического оборудования

Вся информация по выбору оборудования представляется в табличном виде. Помимо выбора проектируемого оборудования, в главу может быть включена проверка существующего, если того требует задание на проектирование или сложные расчётные условия. Параметры выбора высоковольтных выключателей (как пример) отражены ниже.

| Расчётные величины | Каталожные данные выключателя | Условие выбора | |

|---|---|---|---|

| Наименование параметра | Значение | ||

| Uуст, кВ | 110 | Uном = 110 кВ | Uном ≥ Uуст |

| Iраб.маx, А | 1193 | Iном = 2000 А | Iном ≥ Iраб.маx |

| Iп.0, кА | 34,5 | Iном.откл = 40 кА | Iном.откл ≥ Iп.0 |

| iуд, кА | 84 | iдин = 100 кА | iдин ≥ iуд |

| Вк, кА2‧c | 136 | I2терм‧tтерм = 402‧3 = 4800 кА2‧c | I2терм‧tтерм ≥ Вк |

| ia,t, кА | 10,8 | √2‧Iном.откл‧βнорм/100 = √2‧40‧40/100 = 22,6 кА | √2‧Iном.откл‧βнорм/100 ≥ ia,t |

7. Ведомость основного электротехнического оборудования и материалов

Ведомость оборудования также представляется в табличном виде и должна быть достаточной для учёта всех материальных ресурсов в сметной документации.

| № п/п |

Наименование | Тип | Ед. изм. |

Кол-во | Примечания |

|---|---|---|---|---|---|

| 1. | Выключатель элегазовый колонковый | Uном = 110 кВ Iном = 2000 А Iном.откл = 40 кА |

шт. | 7 | трёхполюсный |

| 2. | Шинная опора 110 кВ | Uном = 110 кВ | шт. | 3 | |

| 3. | Провод сталеалюминиевый | АС 300/39 | м | 246 | |

| 4. | АС 185/24 | м | 60 | ||

| 5. | Зажим аппаратный прессуемый | А4А-300-2 Т | шт. | 57 | |

| 6. | А4А-185-2 Т | шт. | 18 | ||

| 7. | 2А4А-300-3 Т | шт. | 3 | ||

| 8. | 2А4А-300-4 Т | шт. | 6 |

Ввиду того, что распространённое понятие «спецификация» до недавнего времени не находила своего отражения в Положении [1], эксперты настойчиво не допускали таким образом называть данную ведомость. Изменился ли этот подход после появления «спецификации» в Положении (в редакции, вступившей в силу с 1.09.2022) — узнаем позже.

8. Прочая информация

Прочая информация может содержаться как в одной, так и нескольких главах, включающих в себя описание:

- СН переменного тока;

- СОПТ;

- освещения;

- компенсирующих устройств;

- молниезащиты и заземления;

- кабельного хозяйства;

- электромагнитной совместимости.

Информация излагается в повествовательной форме с отражением сведений и обоснованием их применения. В виду того, что большинство этих вопросов обычно выносится в отдельные тома, здесь их касаться не будем.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

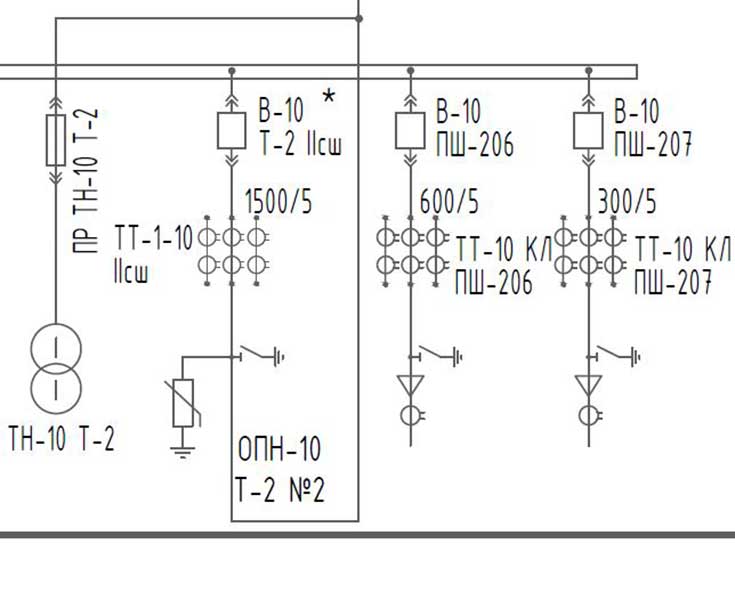

9. Схема электрическая принципиальная ПС

Встречаются несколько типов схем, отражающих электрическую взаимосвязь подстанции. Это может быть нормальная схема ПС, главная схема ПС, схема электрических соединений или принципиальная схема. В качестве основной в проекте выступает — только принципиальная.

Если объём проектирования затрагивает лишь один уровень напряжения ПС (например, замена выключателей 110 кВ), то достаточной может быть отрисовка лишь схемы ОРУ 110 кВ. Если производится комплексная реконструкция с изменением схемы ПС, то необходимо её полное отражение в проектном (после проведения реконструкции) варианте. Эта схема в дальнейшем пойдёт на согласование со всеми заинтересованными сторонами.

Правила оформления электрических принципиальных схем можно найти в распоряжении ФСК [12], СТО [13] и Требованиях [4]. Опишем их вкратце:

- изображение элементов на схеме должно соответствовать ГОСТ [14] и [15];

- заполняют схему сверху — вниз, от высшего класса напряжения — к низшему, стараясь расположить РУ друг относительно друга в соответствии с их фактическим расположением;

- расцветка элементов выполнятся в строгом соответствии с уровнем напряжения РУ;

- существующая часть отображаются тонкой сплошной линией, проектируемая — жирной;

- параметры оборудования и присоединений представляются в табличном виде, напротив соответствующей позиции;

- на шинах каждого РУ дополнительно указываются перспективные расчётные токи КЗ;

- в примечаниях указывается: на основании какой схемы она выполнена.

Задание на проектирование также может потребовать выполнение указанной схемы с применением современных программных комплексов. Данный вопрос заслуживает отдельной статьи.

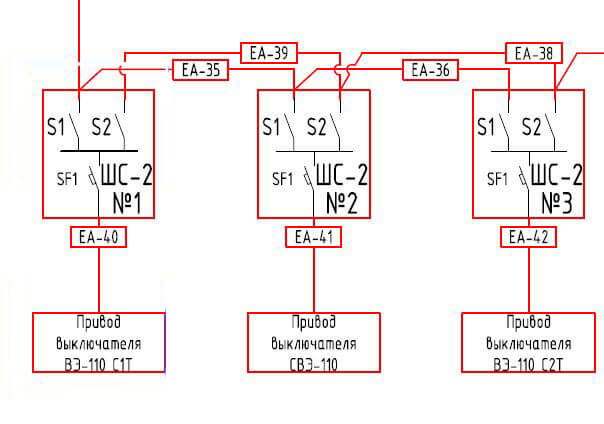

Помимо главной, электротехнические решения могут содержать прочие электрические схемы: ЩСН, обогрева, освещения. К ним предъявляют менее строгие требования при оформлении.

10. План ПС

Расстановка оборудования на плане выполняется по осям. Расстояния между осями задаются в типовых проектах на основе допустимых изоляционных расстояний по гл.4.2 ПУЭ⎘ [10]. Существующая часть отображается тонкой сплошной линией, проектируемая — жирной. Сносками обозначают проектируемое оборудование с расшифровкой его в ведомости, располагаемой здесь же, либо на отдельном листе. Оборудование на плане чаще всего детально не прорисовывают.

Как и электрическая схема, план ПС может выполняться в виде фрагмента, если в результате реконструкции не затрагивается прочая его часть.

Проектируемую часть допускается наносить на геодезическую подоснову в соответствии с вышеуказанными правилами.

11. 3D модель ОРУ

Для правильного пространственного построения ОРУ иногда требуется трёхмерное изображение оборудования. В помощь могут прийти современные программные комплексы и наработки производителей.

12. План и разрез ячеек

Для правильного и всеобъемлющего отображения информации на данных листах лучше использовать повторно применяемые (типовые) чертежи.

Лист должен включать в себя:

- разрез ячейки;

- план ячейки;

- поясняющую схему;

- спецификацию оборудования и материалов.

На плане и разрезе ячейки важно показать не только проектируемое оборудование, но и привязку к существующему. Помимо основных размеров по осям оборудования на листе должны быть показаны изоляционные расстояния (по ПУЭ [10]) и высота мест подключения ошиновки. По возможности показывают монтажные стрелы провеса провода в пролётах. Обязательной является маркировка фаз, цветом и (или) буквенным обозначением «А-В-С». По осям на разрезе ячейки наносят обозначения оборудования, автомобильных проездов, порталов, кабельных лотков и прочего: обозначение оборудования должно совпадать с обозначением на поясняющей схеме. Спецификацию допускается размещать на отдельном листе с обязательной отсылкой на неё в примечаниях.

13. Схема установки оборудования

Изображение отдельной единицы проектируемого оборудования на чертеже позволяет понять:

- его размеры;

- способ крепления к фундаменту;

- составные его части;

- условия безопасного обслуживания;

- установочные и присоединительные размеры;

- места и способ заземления.

Установка оборудования должна быть показана в трёх аксонометрических проекциях или трёх проекциях с 3D видом, но может ограничиваться двумя или даже одним видом, если они (он) позволяют однозначно оценить все указанные выше особенности.

Для исключения загромождений на чертеже некоторые детали условно не показывают, о чём делается соответствующая ремарка в примечаниях.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

14. Технические требования на оборудование

Таблицы технических требований заполняются на основе типовых и могут дополняться по указанию заказчика в виду индивидуальных особенностей объекта. Таблицы могут включаться в состав текстовой части, если имеют незначительный объём.

Типовые технические требования на любое электротехническое оборудование можно найти на странице НТД⎘.

15. Расчёты

В качестве обоснования принимаемых технических решений к проекту могут прилагаться расчёты:

- токов КЗ;

- выбора и проверки оборудования;

- загрузки ТСН;

- проверки низковольтных аппаратов защиты;

- падения напряжения в низковольтных цепях;

- проверки кабелей на термическую стойкость и невозгорание.

16. Прочие прилагаемые документы

К таким документам могут относиться письма о согласовании или отдельные указания заинтересованных сторон, оказавшие влияние на решения, принятые в данном томе ПД.

ВЫВОД

Наполнение электротехнической части ПД может быть разным, во многом оно зависит от задания заказчика и предварительных расчётов, но структурно оно не должно отличаться от общепринятых шаблонов. В этой статье мы попытались собрать воедино структуру Вашего будущего проекта, не углубляясь в его суть.

А упомянутые НТД Вы сможете отыскать на соседней странице⎘.

ССЫЛОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- Постановление Правительства от 16 февраля 2008 года № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»⎘.

- ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации⎘.

- ГОСТ 21.613-2014 Правила выполнения РД силового электрооборудования⎘.

- 304тм-т1 Требования к составу, содержанию и оформлению проектов ПС и ЛЭП напряжением 220 кВ и выше⎘.

- Электротехническая РД. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению⎘.

- ГОСТ 9920-89 Длина пути утечки внешней изоляции⎘.

- РД 34.51.101-90 Инструкция по выбору изоляции электроустановок⎘.

- СТО 56947007-29.240.059-2010 Инструкция по выбору изоляции электроустановок⎘.

- СТО 56947007-29.240.068-2011 Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок 6-750 кВ⎘.

- Правила устройства электроустановок. Издание 6, 7⎘.

- ГОСТ Р 56736-2015 Керамические и стеклянные изоляторы для систем переменного тока⎘.

- Распоряжение ФСК № 881 от 21.12.12 «Правила оформления схем принципиальных электрических ПС»⎘.

- СТО 56947007-29.240.10.249-2017 Правила оформления принципиальных электрических схем⎘.

- ГОСТ 2.723-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах⎘.

- ГОСТ 2.755-87 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах⎘.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ. В составе тома «Сети связи» выполнена электрическая схема питания оборудования. В ходе согласования проекта к многократно скорректированной схеме получены новые замечания. Большинство замечаний следующего характера:

- недопустимо объединять три фазы в одну линию;

- каждую фазу показать отдельным цветом L1 — коричневым, L2 — чёрным, L3 — серым, N — бирюзовым, PE — жёлто-зелёным по ГОСТ Р 50462-2009 (ГОСТ⎘ на электрооборудование и кабельную продукцию — прим.);

- вводные выключатели показать над отходящими, расположение в ряд — недопустимо;

- в наименовании напряжения придерживаться унифицированных решений: или 220VAC, или ~220В — вариант АС230В недопустим;

- вводные автоматические выключатели показать как xQS1, выводные — yQFz, где x, y, z — переменные величины (QS — разъединитель, согласно маркировкам действующего ГОСТ 2.710-81⎘ — прим. ).

Но всю красоту полученных замечаний может выразить только картинка

Отсюда следует, что, даже соблюдая все каноны НТД в своём проекте, Вы не застрахованы от неожиданностей на этапе согласования.

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ

Трансформаторная подстанция (ПС) — это электроустановка, предназначенная для приёма, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств.

Существует ворох документации, который следует изучить, прежде чем приступать к обслуживанию существующей, проектированию или строительству новой ПС. Мы пойдём другим путём. Мы расскажем об интересных (или не очень) моментах, на которые важно обратить внимание, а ты, дорогой читатель, погрузишься в интересующий тебя аспект самостоятельно.

По сложившейся традиции самое важное отразим в начале, в конце — можно вовсе не читать.

СОДЕРЖАНИЕ:

- Трансформаторы мощностью до 1000 кВА можно защищать предохранителями.

- При увеличении мощности ПС до 1000-6300 кВА необходима ДЗТ.

- Для масляных трансформаторов мощностью 2500 кВА и более требуется маслоприёмник.

- Классическое решение по установке трансформатора.

- При переходе с 40 на 63 МВА значительно ужесточаются требования к их установке.

- Самые распространённые высоковольтные выключатели — вакуумные и элегазовые.

- Необходимость в вольтодобавочных трансформаторах.

- Виды оперативного тока на ПС.

- Режимы нейтрали сети.

- Необходимость в компенсации ёмкостных токов.

- Силовые трансформаторы со схемой соединения Y/Yн-0 устанавливать не рекомендуется.

- За трансформатором 400 кВА и более необходима трёхуровневая система защиты.

- Не следует забывать о дополнительной огнезащите кабелей и требованиях к невозгоранию.

- Стойки УСО запрещены к новому применению на ПС Россетей.

- Разделять электроприёмники по степени надёжности очень важно.

- Для наружного освещения небольшой ПС достаточно одной мачты.

- Заземление ПС выполняется в виде правильной сетки.

- Современные решения по электромагнитной совместимости.

- Автоматизация ПС.

- Выбор оборудования и ошиновки определяется мощностью трансформатора и пропускной способностью линии.

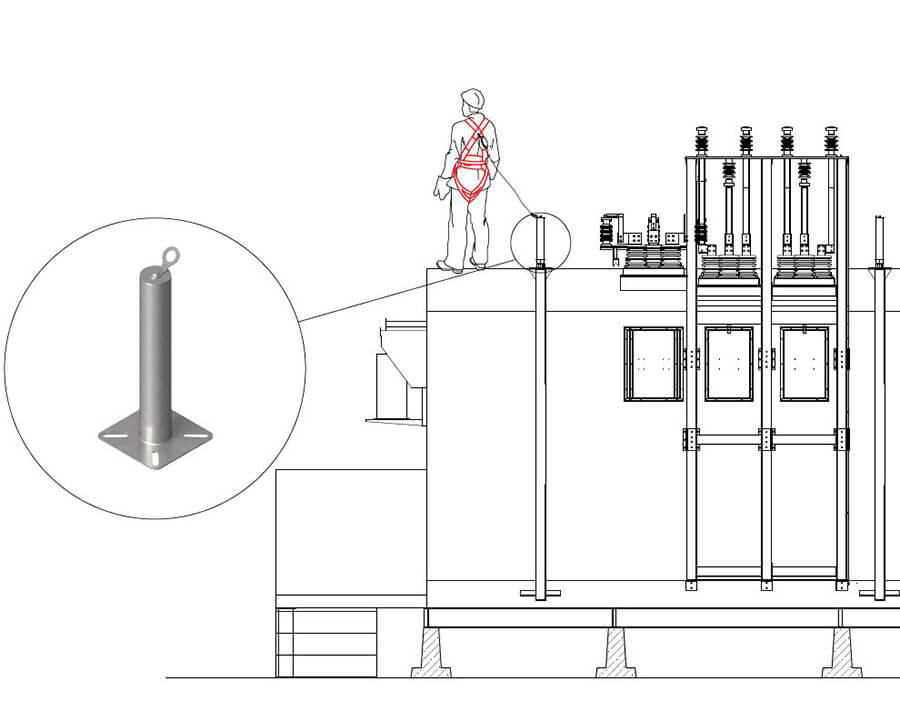

- При установке любого оборудования на ПС должна быть обеспечена безопасность человека.

- Какую изоляцию применить на ПС: фарфоровую или полимерную?

- Молниезащита ПС.

- Ставить ли ТТНП в цепях ВЛ?

- Правильная маркировка обмоток измерительных трансформаторов.

- Определение необходимого запаса материалов.

- И напоследок, лингвистические особенности в энергетике.

ПЕРЕЧИСЛИМ ОСОБЕННОСТИ:

1. Трансформаторы мощностью до 1000 кВА можно защищать предохранителями.

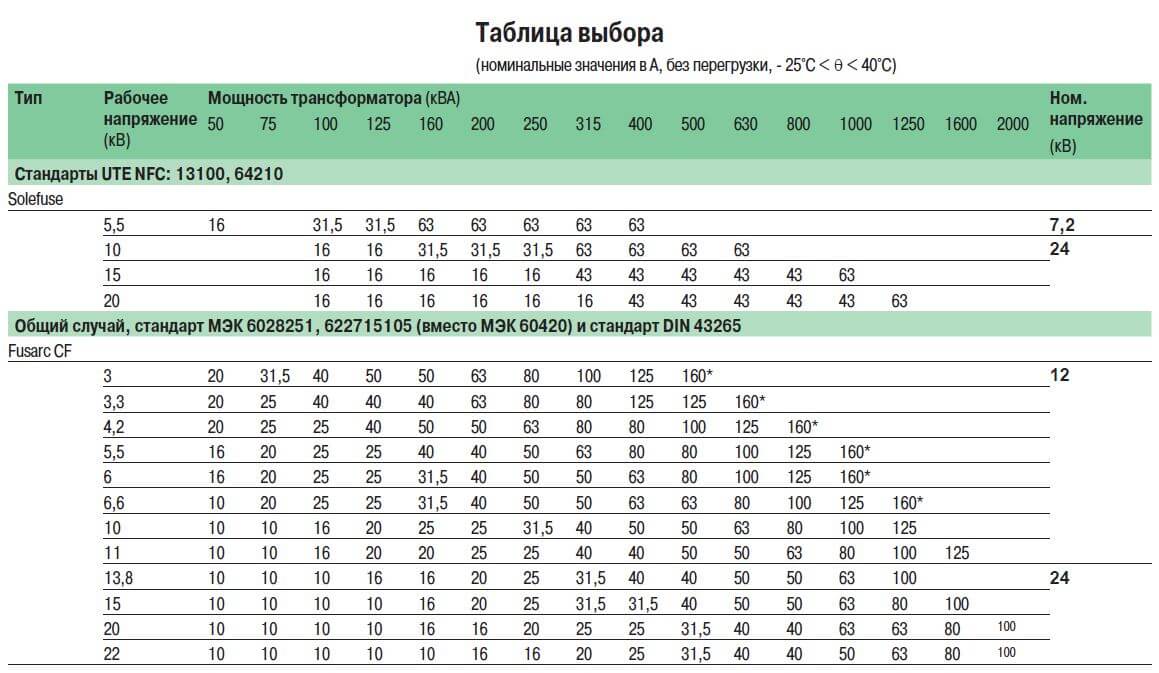

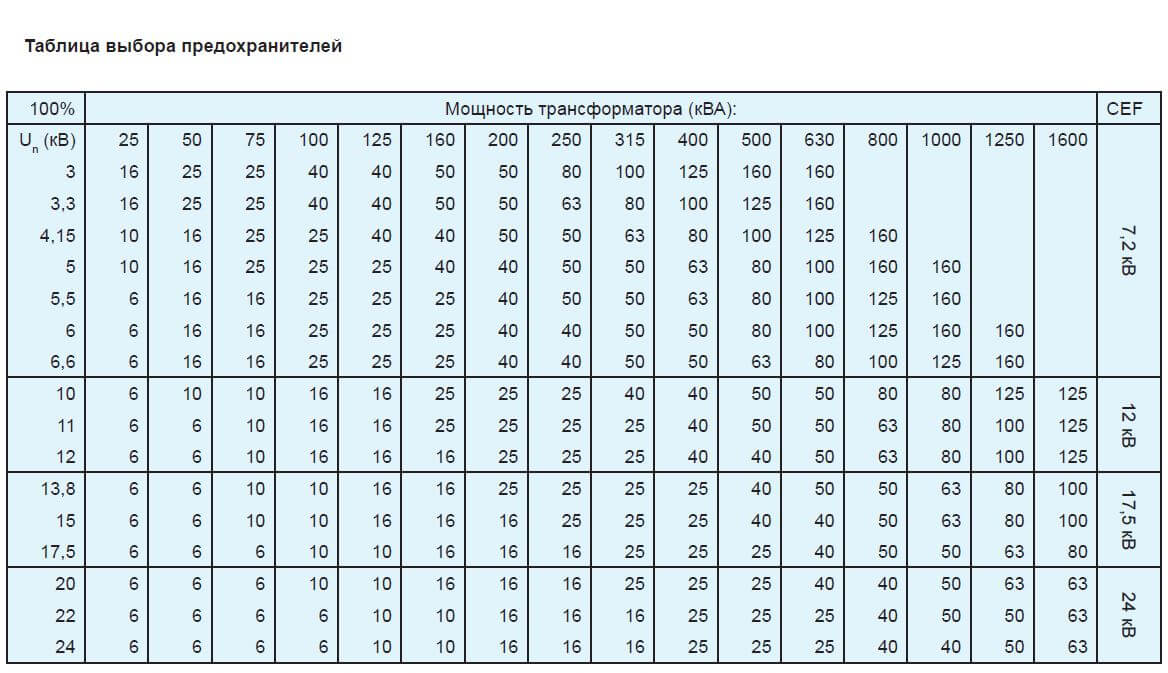

Защиту трансформаторов мощностью до 1000 кВА и напряжением 6-10 кВ вполне разумно выполнять предохранителями. Это позволяет значительно сэкономить на выключателе и релейной защите, практически не ухудшая надёжность сети. В подборе предохранителей вам могут помочь каталоги производителей: по ссылкам доступны таблицы от производителей Schneider Electric⎘ и ABB⎘, ниже — они же, в виде картинок.

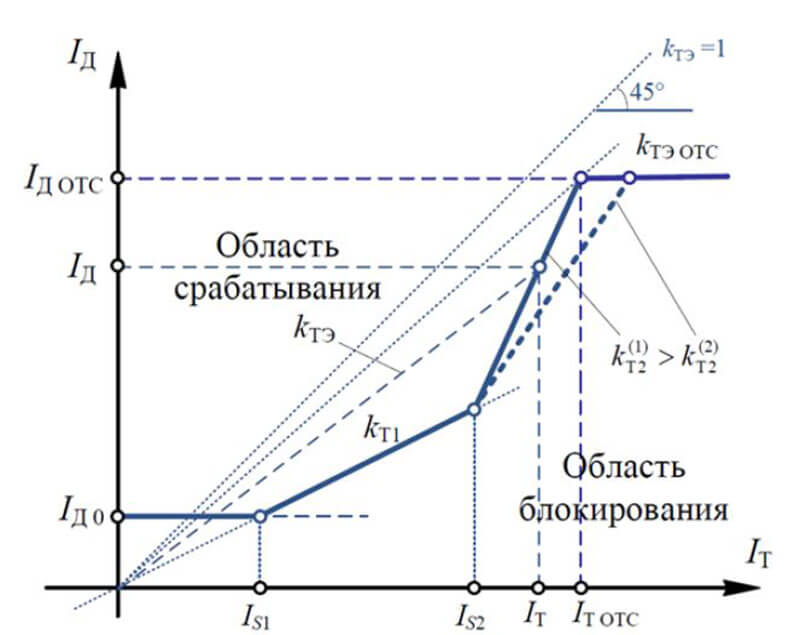

2. При увеличении мощности ПС до 1000-6300 кВА необходима ДЗТ.

ПУЭ говорит, что дифференциальная защита трансформатора мощностью 6,3 МВА и более обязательна, но может быть установлена уже на 1 МВА. Для последнего требуются дополнительные условия или сильное желание заказчика.

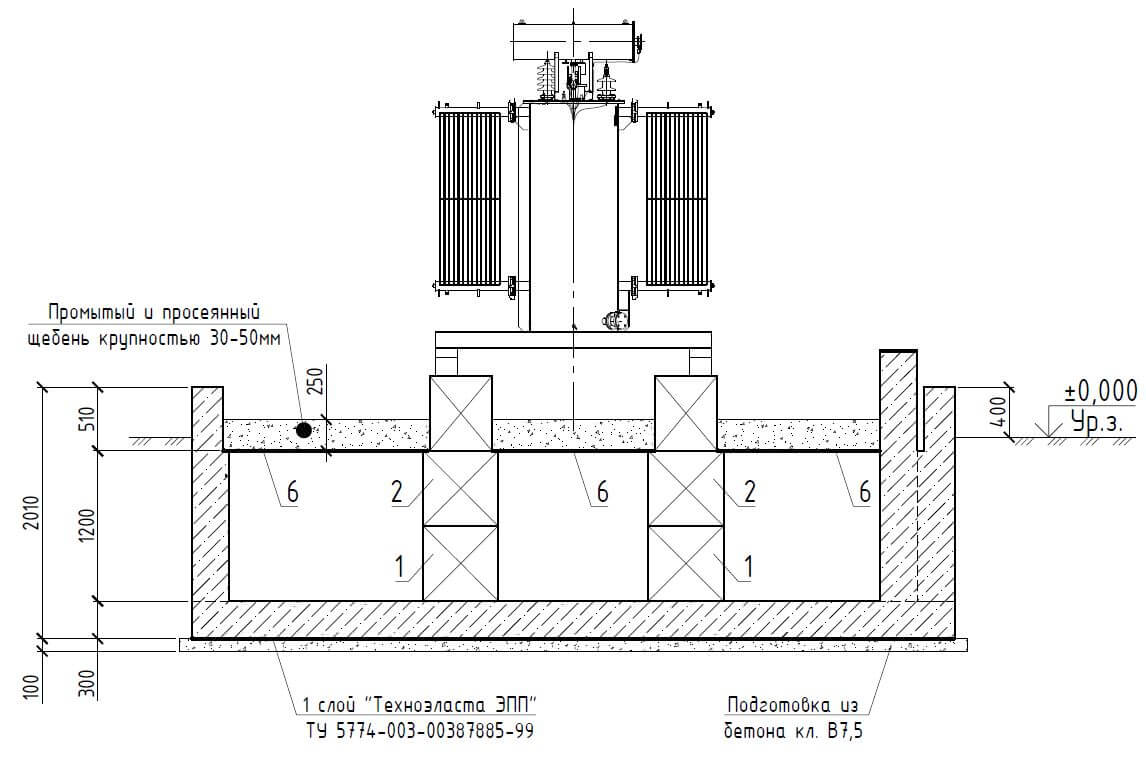

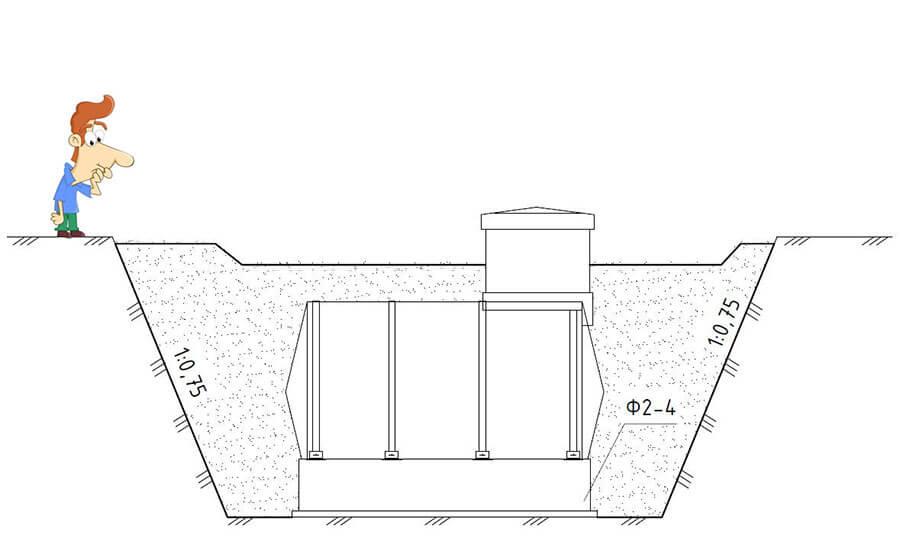

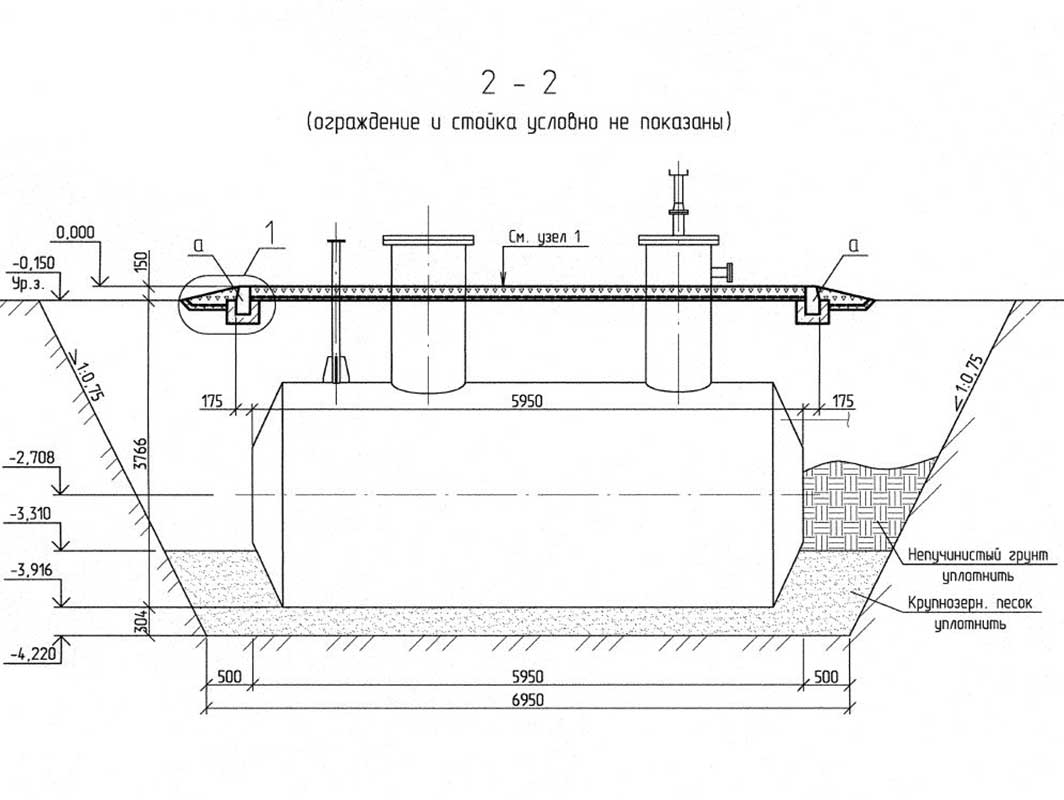

3. Для масляных трансформаторов мощностью 2500 кВА и более требуется маслоприёмник.

Современные трансформаторы на стыке номиналов 1600-2500 кВА переходят рубеж в одну тонну залитого масла, а соответственно, требуют природоохранных мероприятий на случай аварии. Если масса масла в них не превышает 20 тонн, а это 40-63 МВА, то допускается не выполнять отвод масла и не ставить маслосборник. Техническое решение для данного случая можно увидеть на картинке. Подобным же образом устанавливаются трансформаторы в помещении номиналом свыше 1000 кВА (более 600 кг масла).

4. Классическое решение по установке трансформатора.

Самым распространённым решением при размещении силовых трансформаторов является устройство маслоприёмника под ним, прокладка маслопроводов и погружение в землю маслосборника. Это решение обязательно для 20-тонных устройств, но применимо и для гораздо меньших габаритов. Всё зависит от желания заказчика и возможности размещения на плане.

5. При переходе с 40 на 63 МВА значительно ужесточаются требования к их установке.

При расстояниях менее 15 м между трансформаторами мощностью от 63 МВА должны предусматриваться огнестойкие перегородки (п.4.2.212 ПУЭ⎘). ПС такой мощности также требуется оснащать автоматическими установками пожаротушения (Приложение 4 Постановления Правительства № 1464 от 01.09.2021⎘) и пожарным водопроводом (см. СТО 34.01-27.3-002-2014⎘). На стороне 6-10 кВ уже не обойтись без токоограничивающих реакторов, так как расчётные токи КЗ переваливают отметку в 20 кА.

6. Самые распространённые высоковольтные выключатели — вакуумные и элегазовые.

Вакуумные выключатели более распространены на напряжении 6-35 кВ, элегазовые — 110 и выше. Вакуумные выключатели неидеальны при коммутациях, элегазовые — имеют огромные вопросы по экологии. Но на текущий момент такой расклад сил наблюдается в энергетике большинства стран мира... и он, несомненно, будет меняться в дальнейшем.

7. Необходимость в вольтодобавочных трансформаторах.

Самыми распространёнными местами, где может возникнуть потребность в ВДТ (он же — ЛРТ или ПАРН), являются сторона НН автотрансформатора и протяжённые линии среднего напряжения. Есть две разновидности данного оборудования: в трёхфазном и однофазном исполнении, которые применимы и для ПС, и для линий; но бюрократические процедуры не позволяют пока использовать однофазные — за АТ, а трёхфазный — оказывается экономически невыгодным в линиях.

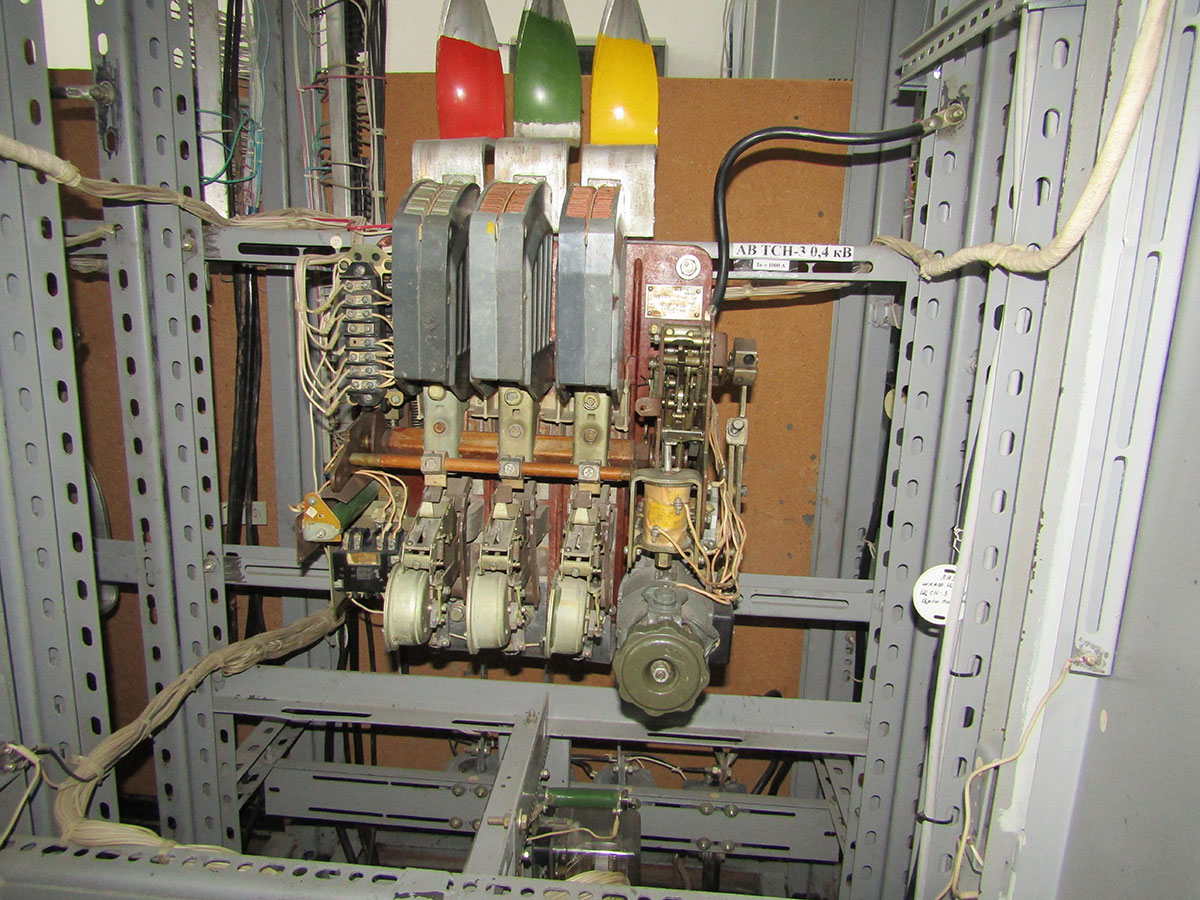

8. Виды оперативного тока на ПС.

Существует три основных вида оперативного тока: переменный, постоянный и выпрямленный. Первый вид оправдан в случаях минимизации затрат на внедрение и обслуживание, второй — наиболее распространён на ПС, особенно в эпоху «прорыва» в аккумуляторостроении, третий — практически изжил себя и остаётся памятником прошлого в удалённых уголках страны.

9. Режимы нейтрали сети.

Самыми распространёнными в настоящий момент режимами нейтрали в отечественных сетях 0,4 и 110-750 кВ является глухозаземлённая нейтраль, в сетях 6-35 кВ — изолированная. Реже встречаются режим эффективного заземления сети 110 кВ, компенсированной и заземлённой через резистор нейтрали СН и изолированный режим НН.

И да, не устанем повторять, что изолированную нейтраль необходимо «изолировать» из нашей сети, как это сделали большинство стран, так как логика при её внедрении, конечно, была, но давно пропала.

10. Необходимость в компенсации ёмкостных токов.

Всем известно, что в сети СН могут возникать паразитные ёмкостные токи. Но везде ли они возникают и всегда ли необходимо их компенсировать индуктивным дугогасящим реактором? Расчёты показывают, что в случае разветвлённой кабельной сети необходимо устанавливать ДГР в её «голове», и, порой, устанавливать достаточно мощный ДГР. Если же все отходящие линии — воздушные, то с 99-процентной долей вероятности можно сказать, что ДГР там не нужны.

11. Силовые трансформаторы со схемой соединения Y/Yн-0 устанавливать не рекомендуется.

На то, что современные нормы не рекомендуют устанавливать данный тип трансформаторов, мы уже обращали внимание⎘. Но если такой трансформатор уже установлен или всё же планируется к установке, необходимо серьёзно подойти к вопросу его защиты от однофазного КЗ на стороне НН, правильно подобрав вводной автомат и (или) грамотно разместив трансформатор тока в нулевом проводе (п.7.14 СТО 56947007-29.240.40.263-2018⎘).

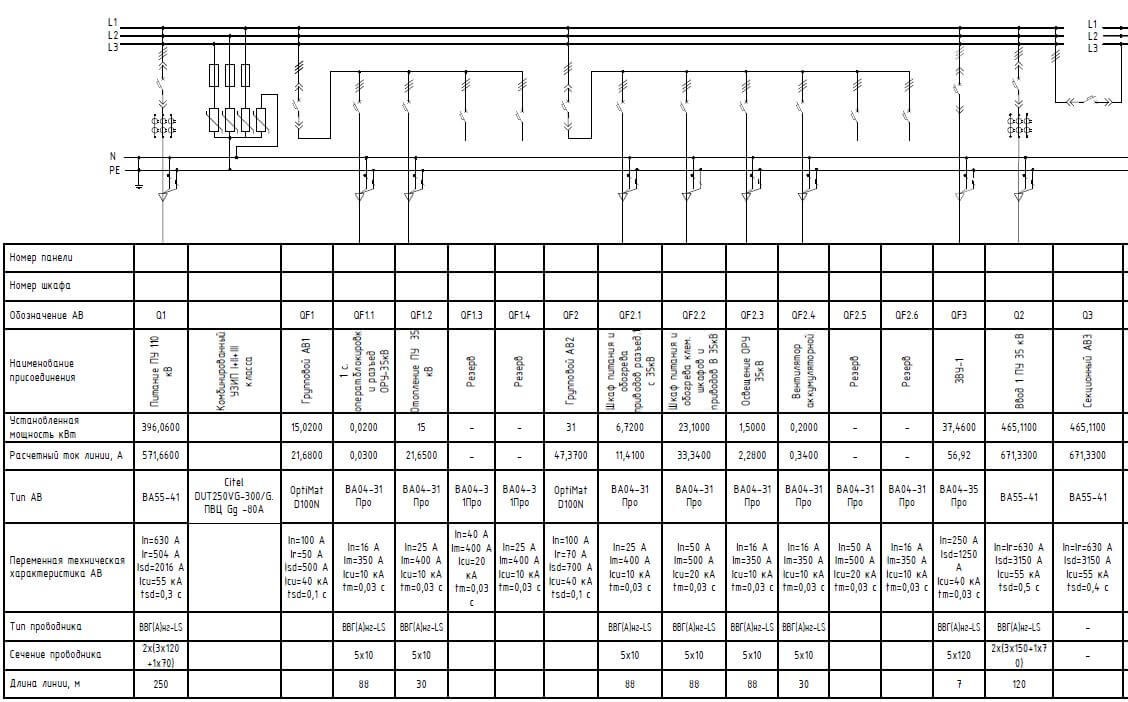

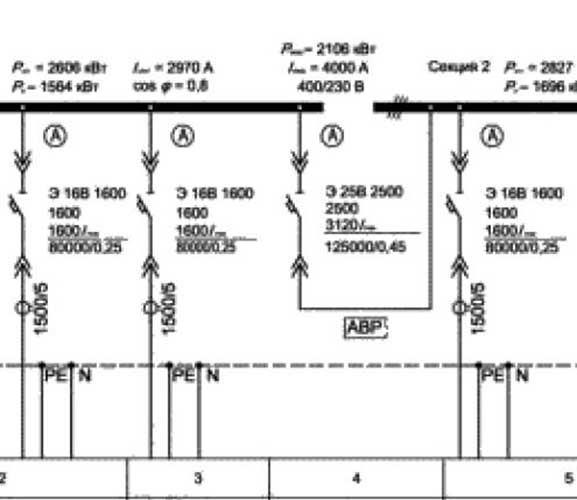

12. За трансформатором 400 кВА и более необходима трёхуровневая система защиты.

Трёхуровневая система защиты на стороне НН может быть организована следующим образом: между вводными (секционным) и отходящими аппаратами защиты устанавливаются групповые автоматические выключатели. Эти выключатели, согласно расчётам, позволяют значительно снизить сечение кабелей к маломощным потребителям, соблюдая требования к их термической стойкости и невозгоранию в условиях растущих токов КЗ на шинах 0,4 кВ.

13. Не следует забывать о дополнительной огнезащите кабелей и требованиях к невозгоранию.

Проверка кабелей на невозгорание достаточно подробно описана в Циркуляре №Ц-02-98 (Э)⎘, а его исполнение закреплено локальными нормативными документами электросетевых компаний. Требование о дополнительном покрытии современных кабелей, в т.ч. негорючих, огнезащитным составом кажется нелогичным, но оно также присутствует в СТО Россетей.

14. Стойки УСО запрещены к новому применению на ПС Россетей.

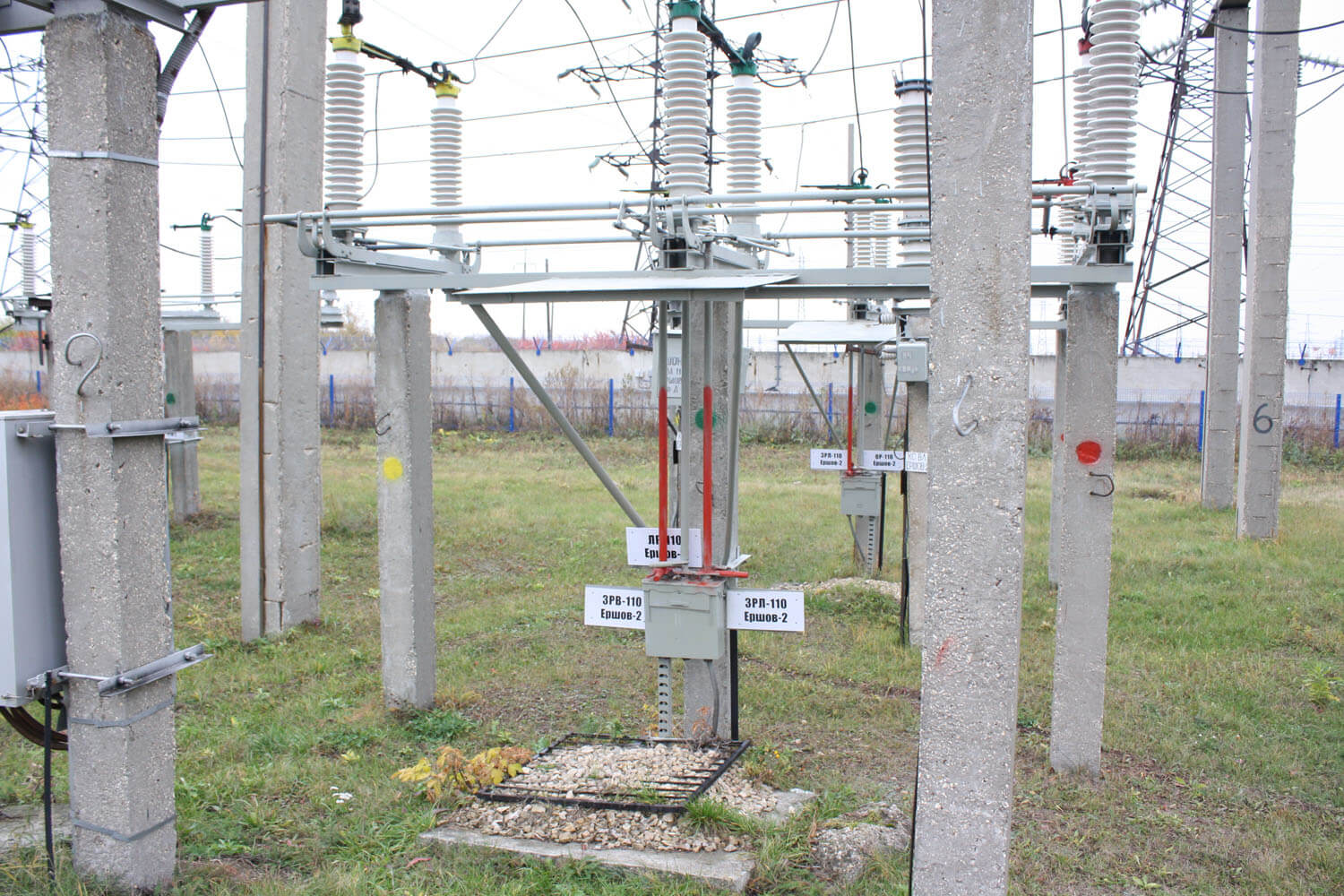

Один из пунктов Технической политики Россетей⎘ гласит, что при реконструкции, расширении и новом строительстве не рекомендуется применять под оборудование ПС железобетонные стойки типа УСО

, другой — требует применять только облегчённые предварительно-напряжённые железобетонные стойки

, а в сумме они перечёркивают большинство решений, что рождались в умах советских строителей, и предписывают использовать более надёжные, но и более дорогие, современные строительные конструкции. Например, стойки типа СОН.

15. Разделять электроприёмники по степени надёжности очень важно.

Выделяют три основные категории электроприёмников по надёжности. Все три — могут присутствовать в собственных нуждах ПС. Первая категория должна получать питание от двух независимых источников с АВР, вторая — характеризуется ручным переключением на резерв, третья — может питаться от одного источника. Только распределив электроприёмники по категориям, можно понять, какое количество кабелей питания необходимо тому или иному оборудованию, оценить способ прокладки кабелей по ОРУ и выполнить схему переключения на резервный источник. Пример правильного и неправильного решения можно найти ниже, в Случае из практики.

Есть несколько нормативов, где все возможные электроприёмники ПС уже сформированы по группам. Ищи в НТД⎘.

16. Для наружного освещения небольшой ПС достаточно одной мачты.

На небольших ПС, до 35 кВ включительно, может быть установлена одна мачта с тремя прожекторами, чего вполне достаточно для освещения рабочих поверхностей оборудования и проходов (проездов) на её территории. Но внутренние документы эксплуатирующей организации могут потребовать в дополнение к рабочему наружному освещению ПС организовать ещё охранное освещение по её периметру.

17. Заземление ПС выполняется в виде правильной сетки.

На ОРУ ПС сетку заземления стараются выполнять в виде ровных ячеек с продольными и поперечными составляющими в непосредственной близости от оборудования. Прокладываются горизонтальные заземлители на глубине 0,7-1,0 метра, вертикальные — погружаются на глубину 4-6 метров от уровня планировки. Площадь ячеек сетки заземления увеличивается от центра к внешним границам ПС. Вокруг зданий создаётся замкнутый контур, с отступом 1 метр от фундамента, внутри — формируется шина уравнивания потенциалов, прокладываемая по внешней стене. Все указанные элементы соединяются между собой и, в современных условиях, рекомендуется выполнять из оцинкованного металла, что позволяет в разы продлить срок их службы.

18. Современные решения по электромагнитной совместимости.

Помимо достаточно распространённых решений, применяемых на ОРУ 330 кВ и выше, где для снижения напряжённости электрического поля давно используются экраны между высоковольтными выключателями, над кабельными лотками и шкафами, сегодня, для обеспечения защиты МП аппаратуры от электромагнитных полей, всё чаще прокладываются шины уравнивания потенциалов в кабельных лотках и организуются локальные заземляющие устройства у рабочих мест оборудования.

19. Автоматизация ПС.

Одной из главных задач автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) является переход к эксплуатации ПС без постоянного обслуживающего персонала. Выделяют несколько степеней автоматизации современных ПС: от дистанционного управления отдельными коммутационными аппаратами с щита управления ПС до выполнения комплексных переключений на ОРУ с удалённого диспетчерского пункта. Внедрение того или иного уровня автоматизации зависит от объёма реконструкции (расширения) объекта и возможностей заказчика.

20. Выбор оборудования и ошиновки определяется мощностью трансформатора и пропускной способностью линии.

Постановление Правительства РФ № 937 от 13.08.2018⎘ чётко даёт понять, что оборудование в линейной ячейке зависит от номинальных параметров присоединённой линии, а не наоборот. Так же и оборудование в цепи трансформатора напрямую зависит от мощности трансформатора, а не нагрузки... но и здесь есть свои нюансы⎘.

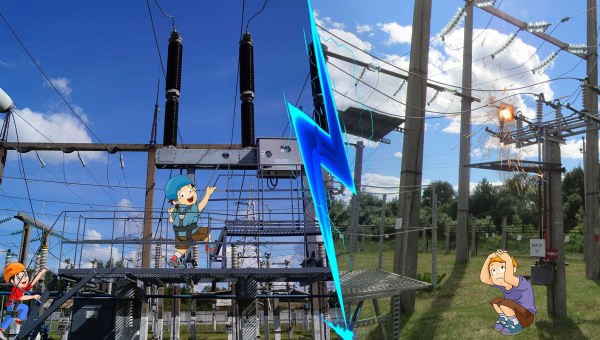

21. При установке любого оборудования на ПС должна быть обеспечена безопасность человека.

Если невозможно обеспечить безопасные расстояния для обслуживания электрооборудования ПС, должны быть применены ограждающие конструкции. Токоограничивающие реакторы, установленные в реакторной, трансформаторы напряжения или собственных нужд, установленные на ОРУ, либо неправильно выполненные площадки обслуживания высоковольтных выключателей могут требовать дополнительных ограждений с размещением запрещающих табличек на них.

22. Какую изоляцию применить на ПС: фарфоровую или полимерную?

Фарфоровая изоляция имеет давнюю историю, полимерная — пришла к нам относительно недавно. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки: фарфор менее устойчив к динамическим нагрузкам — полимер склонен к необратимым загрязнениям, фарфор неприхотлив при эксплуатации — полимер прост в изготовлении. И первая, и вторая имеют право на применение в современных подстанциях: выбор напрямую зависит от пожеланий заказчика.

23. Молниезащита ПС.

Отечественные стандарты классифицируют четыре уровня защиты от прямых ударов молнии. Зданий и сооружений, относящихся к I категории молниезащиты (надёжность прорыва молнии 0,98 и более), на площадках подстанций нет. Ко II категории относятся помещения аккумуляторных и оборудования РЗА на базе МП устройств. Прочие объекты относятся к третьей категории. Защита выполняется с помощью молниеотводов на прожекторных мачтах и ячейковых порталах, реже — отдельно стоящих молниеотводов. А количество защитных единиц определяется расчётами.

24. Ставить ли ТТНП в цепях ВЛ?

Трансформаторы тока нулевой последовательности (ТТНП) в сети с изолированной нейтралью необходимы для определения места однофазного повреждения. Долгое время ТТНП устанавливались только на кабельных присоединениях, ВЛ — игнорировались. Данную особенность мы связываем с тем, что не было технического решения этой проблемы для линейной ячейки ВЛ, а отыскание места повреждения ограничивалось отключением «здоровых» присоединений. Сегодня для установки ТТНП не делают исключений.

25. Правильная маркировка обмоток измерительных трансформаторов.

Если коэффициент трансформации ТТ может корректироваться путём изменения числа витков первичных обмоток, то при маркировке ТТ ставят «тире», например, 300-600-1200/5 А. Через дробь обозначаются ТТ, у которых коэффициент трансформации может меняться с помощью вторичных обмоток: 300/600/1200/5 А.

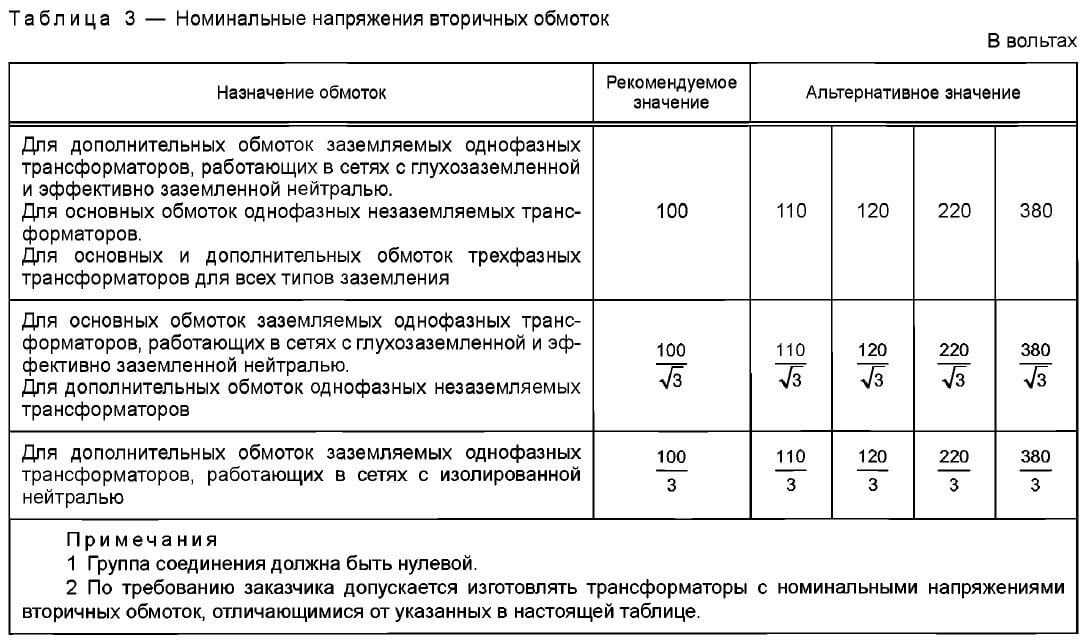

С ТН всё сложнее. Не ошибиться при написании напряжения вторичной обмотки (однофазного или трёхфазного ТН, ТН в сети с изолированной или заземлённой нейтралью) поможет основной стандарт на ТН (см. НТД⎘) или вырезка из него (ниже).

26. Определение необходимого запаса материалов.

Какой допустим запас на материалы при строительстве и монтаже? Сколько нужно заложить излишков, чтоб это устроило и исполнителя, и проверяющего, и заказчика? Ответ на этот вопрос кроется... в сметных сборниках.

При подсчёте длины кабеля рекомендуется округлять замеренные значения на плане в большую сторону до 8 %, для учёта неподдающегося точным замерам увеличения длины из-за прокладки «змейкой», слабины на поворотах, подъёмах, спусках и прочего. Кроме того, к подсчитанным таким путём суммарным длинам следует добавлять 2 % согласно нормам отхода кабелей (за исключением кабелей связи).

Из объёма бетона, куда погружается жёсткая арматура, следует вычитать последнюю. Объём жёсткой арматуры, в свою очередь, вычисляется делением массы металла на плотность.

Расход песка на уплотнение принимается равным 10 %, щебня — 15 %.

27. И напоследок, лингвистические особенности в энергетике.

Названия станций, подстанций и линий электропередачи по правилам пишутся без кавычек, с пробелами, по типу ПС 220 кВ Южная. Диспетчерские наименования оборудования должны присваиваться таким же образом, например 1 СШ 500 кВ. Эти требования обозначил Системный оператор ЕЭС ещё в 2014 году в ГОСТ Р 56302-2014⎘.

ВЫВОД

Замена трансформаторов в диапазонах 1-4 МВА, 6,3-40 МВА может проходить достаточно «безболезненно», но переход обозначенных рубежей может таить в себе неожиданности. Выбор той или иной схемы соединения трансформатора, того или иного оборудования должны сопровождаться обосновывающими расчётами. Но даже расчётами не всегда можно обосновать режим нейтрали сети или выбор оперативного тока ПС.

Даже кабели, не поддерживающие горение, требуют дополнительной огнезащиты, стойки УСО не спеша уходят в прошлое, а для безопасности обслуживающего персонала требуется правильное размещение оборудования и обязательное его заземление.

Выбор автоматизации современных ПС и типа изоляции оборудования целиком и полностью ложится на плечи заказчика. А запас материалов — в сфере ответственности строителя с проектировщиком. Законным образом допустимо добавлять к расчётным значениям кабеля — 10-11 %, песка — 10 %, а щебня — 15 %.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ. На ПС 500 кВ № 1 выполнена схема подключения оборудования ОРУ 500 кВ к собственным нуждам ПС по первой категории надёжности: все силовые шкафы запитаны по кольцевой схеме, переключение питания производится автоматически и может быть организовано с обеих сторон.

Приводы оборудования ОРУ 110 кВ ПС № 2 также запитаны по кольцевой схеме. Но здесь уже вторая категория надёжности, и автоматического переключения питания не произойдёт: на вводе используются ручные рубильники.

Обе ПС служат примером правильного исполнения НТД.

На ПС 110 кВ № 3, как и положено, выполнена кольцевая схема питания и кабели проложены по разным трассам. Но количество питающих кабелей «говорит» о возможности мгновенного переключения при повреждении, а технически, на рубильниках, этого реализовать невозможно. Налицо избыточное количество кабелей.

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ

Помимо противоречий нормативно-технической документации⎘ на пути проектировщика часто возникают проблемы, которые сложно решить в одиночку. Озвучим некоторые из них, чтоб они стали известны не одному ему, но и другим участникам процесса строительства (реконструкции), а может быть и научному сообществу.

По аналогии с предыдущей статьёй, расположим проблемы по порядку, от наиболее актуальной — к наименее важной, поясним их и дадим им оценку.

СОДЕРЖАНИЕ:

- Скудность типовых проектов.

- Сложность изложения методических указаний.

- Разделение проекта на этапы.

- Замкнутый цикл при проектировании.

- «Слабое» составление технического задания.

- Нововведения.

- Экспертиза проекта.

- Компромисс между безопасностью и удобством обслуживания.

- Расчёты.

- Определение необходимого запаса материалов.

- Взаимодействие с производителями оборудования.

- Распределение трудоёмкости проектирования на стадиях П и Р.

- Распечатка документации.

- Субъективные факторы.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ:

1. Скудность типовых проектов.

Типовые проекты позволяют значительно упростить и ускорить процесс проектирования, а также исключить серьёзные ошибки. В недавнем прошлом типовые проекты охватывали всю сферу отечественной промышленности, а в настоящий момент работа над их созданием и актуализацией ведётся лишь в избранных отраслях.

На наш взгляд, немаловажный вклад в процесс проектирования могла бы внести актуализация существующих типовых проектов, не говоря уж о создании новых.

2. Сложность изложения методических указаний.

О сложностях работы с методическими указаниями при выборе ОПН мы писали ранее⎘, но есть и другие примеры. Методические указания по определению времени насыщения трансформаторов тока при КЗ входят в их число.

Сложно уловить логику в этих документах даже опытному проектировщику.

3. Разделение проекта на этапы.

Самым распространённым случаем является разделение процесса проектирования на этапы П и Р, проектной и рабочей документации. Часто, к первому этапу добавляют ещё этап ОТР, основных технических решений. На первый взгляд, всё достаточно логично: там, где требуется рассмотрение различных вариантов, нужна стадия ОТР, в проектной документации закладываются основы, а в рабочей — идёт детальная проработка технических решений. Но! До сих пор не существует системного документа (или документов), который бы определял границы между этими стадиями, — найти можно только скудные указания к определённым разделам (например, разделам РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ) в стандартах некоторых организаций.

Что мы имеем на выходе? Расчёт уставок выполняется на стадии ОТР, там же производится выбор оборудования. На стадии РД нельзя указывать конкретного производителя оборудования, но прорисовать все схемы уже в ПД необходимо.

4. Замкнутый цикл при проектировании.

Редко, когда работу по проектированию можно выполнить при параллельном (независимом) или последовательном участии исполнителей. Чаще всего работа носит цикличный характер: от принимаемых технических решений (в томах ИОС, ПЗ) зависит разделение на этапы (в томе ПОС), состав работ (ПОС) определяет стоимость строительства (сметная документация), а после смет сводятся общие экономические показатели (ПЗ) и составляется календарный график строительства (снова ПОС).

Только правильное и своевременное взаимодействие всех участников способно дать оптимальный результат.

5. «Слабое» составление технического задания.

Техническое задание без детальных требований приводит к сложностям при взаимодействии проектировщика с заказчиком, а также невозможности заранее оценить трудозатраты, что может значительно повлиять на стоимость проектирования и сроки.

Составлением технического задания на проектирование должен заниматься специалист, имеющий достаточный опыт проектирования.

6. Нововведения.

Само по себе совершенствование системы проектирования положительно сказывается на развитии энергетики. Но, сваливая на одного лишь проектировщика разработку новых продуктов, на выходе можно получить совсем не тот результат, что ожидаешь.

Перейдём к примерам:

- в последнее время широкое распространение получило понятие «информационная безопасность», но объём проектирования по нему до сих пор неясен;

- детально не проработаны такие устройства, как «анкерная линия», или «анкерные столбики», применяемые для безопасной эксплуатации оборудования;

- требования к сметной документации меняются из года в год;

- сюда же можно отнести и расчёт насыщения трансформаторов тока, упомянутый выше.

Необходима экспериментальная наладка всего нового перед внедрением в обширную практику.

7. Экспертиза проекта.

В рамках строительства, реконструкции или технического перевооружения объектов возникает необходимость проведения экспертизы. Экспертиза может быть государственной или негосударственной. Для опасных производственных объектов проводится экспертиза промышленной безопасности. Передаваться на экспертизу может комплект проектной документации со сметами и результатами инженерных изысканий, а может — только техническая часть или сметы. Разобраться в этих перипетиях очень непросто.

Решить вопрос позволяет опыт выполнения проектов-аналогов и внутренний регламент заказчика.

8. Компромисс между безопасностью и удобством обслуживания.

Кажется очевидным, что преимущество первого над вторым не вызывает сомнений. Но бывают случаи, когда всё складывается в пользу последнего, а обеспечить безопасность при этом оказывается непросто.

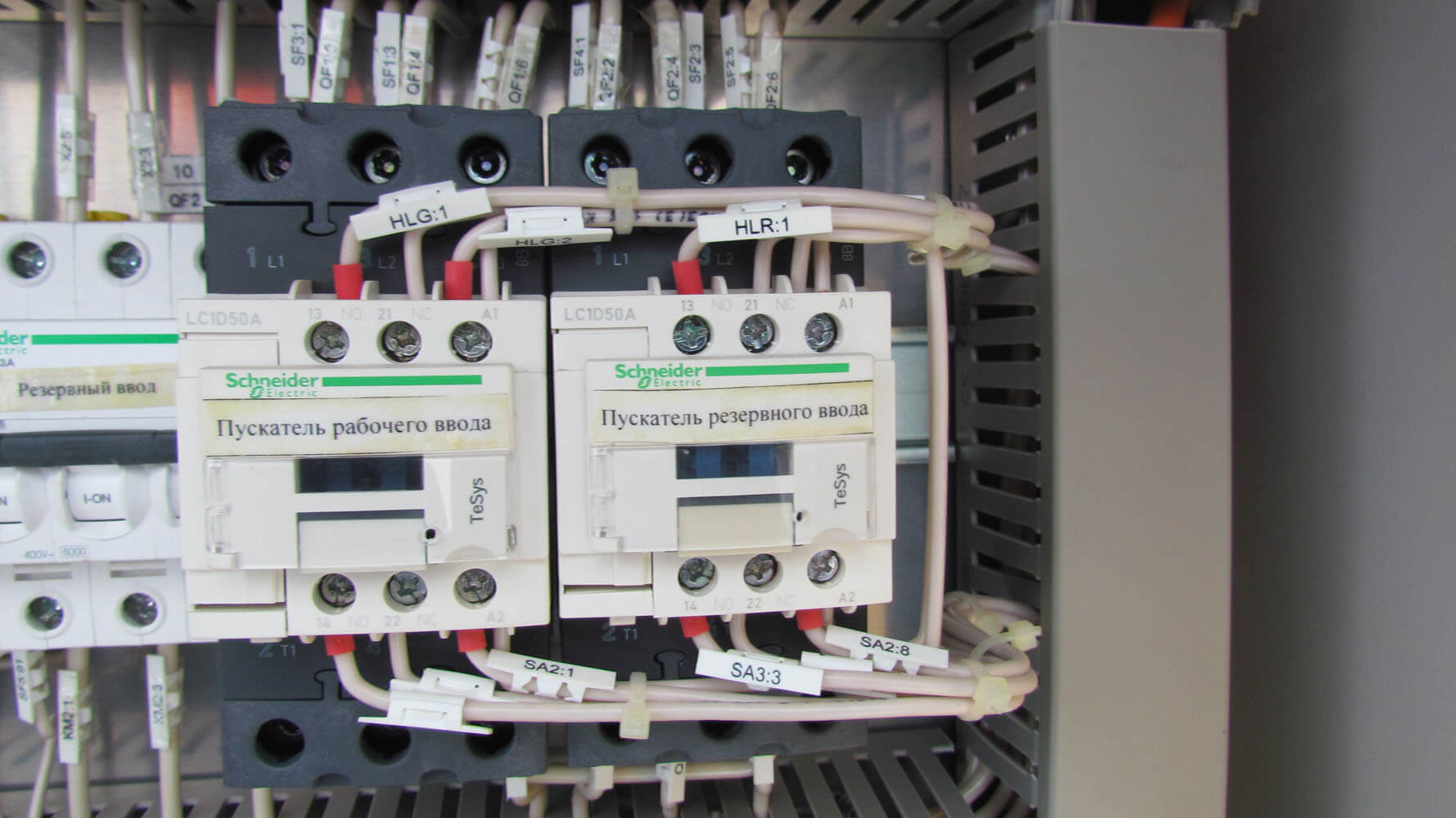

Пример можно увидеть на картинках. Производители высоковольтных выключателей размещают шкафы привода таким образом, что для обеспечения их безопасного обслуживания бывает сложно обойтись без ограждающих конструкций.

9. Расчёты.

При проектировании не избежать расчётов. Это могут быть расчёты фундаментов на несущую способность, расчёт токов КЗ и уставок защит, падения напряжения в цепях ТН и ещё много разнообразных вычислений. Кто-то пользуется руководящими указаниями и выполняет расчёты вручную, кто-то покупает лицензию и пользуется специализированными программами, кто вычисляет онлайн на тех или иных платформах. Но итог получается разным.

Необходима систематизация методов расчёта.

10. Определение необходимого запаса материалов.

Любой уважающий себя проектировщик делает поправку на расход материалов при монтаже. Но не всякий знает, какой «запас» допустим. Какое значение нужно добавлять к длине кабеля на плане, каким необходимо принимать расход песка и щебня, и насколько важны излишки бетона при погружении в них арматуры? Читайте в нашем следующем материале⎘.

11. Взаимодействие с производителями оборудования.

В силу определённых особенностей данная проблема может быть и не проблемой вовсе, для некоторых участников процесса проектирования. Но сложности возникают у каждого.

Ввиду того, что уже на этапе ОТР заказчик может потребовать сравнение стоимости оборудования, поставляемого разными производителями, а технические требования к этому моменту ещё не сформированы, у производителя появляется возможность пойти на хитрость и предоставить «light-версию» своего продукта, дабы выиграть конкуренцию в цене. На выходе получаем совсем не тот продукт или не ту цену продукта, что ожидали увидеть в начале.

Более прогрессивной могла бы стать взаимосвязь проектировщика с производителем через заказчика, как заинтересованной стороны, а значит способной оказать существенное влияние на переговоры.

12. Распределение трудоёмкости проектирования на стадиях П и Р.

Не секрет, что для оценки стоимости проектирования разработан такой механизм, как сметы на ПИР. В сметах на ПИР происходит распределение стоимости по этапам (проектная/ рабочая) в пропорции 40/60. Но в современных условиях усложнения процесса проектирования на первом этапе — с увеличением состава ПД, детальной проработкой технических решений и необходимостью дополнительных согласований — эта пропорция не отражает действительности.

При выполнении полного комплекса работ одним исполнителем данный вопрос неактуален, но при дифференциации этапов может оказаться, что первый из них — нерентабельный.

Необходимо комплексное реформирование системы определения стоимости проектирования, в противном случае энергетику ждёт неминуемое снижение уровня квалификации инженерного состава.

13. Распечатка документации.

Несмотря на активное развитие электронного документооборота, проектировщику до сих пор приходится отправлять печатную версию выполненного проекта заказчику, а также смежным организациям, требующим согласования. Количество же печатных версий может доходить до 7-ми.

Предлагаем отказаться от такого объёма макулатуры ради... 🤔 сохранения природы.

14. Субъективные факторы.

В заключение обратим внимание на то, что только при всестороннем погружении в проект можно получить хороший результат. Когда, помимо работы самого проектировщика, появится вовлечённость заказчика в процесс; когда уйдут бескомпромиссные требования, а своевременное предоставление исходной информации станет нормой; когда эксперт сможет аргументировать свои требования нормами, а не собственным мнением; когда замечания будут выдаваться сводом, а не «порциями», и с конкретикой, а не ссылаясь на какой-то необъятный документ, — только тогда можно говорить о своевременном и качественном выполнении работы.

ВЫВОД

Все указанные проблемы можно и нужно решать. Какие-то можно решить только на законодательном уровне, какие-то — включив находчивость и смекалку, а какие-то — изменив отношение или даже менталитет. Предупреждён — значит вооружён! О плохом — достаточно. Дальше — только хорошее, полезное и очень интересное.СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ. С оглядкой на п.2, провели выбор и проверку ТТ во вводных ячейках 10 кВ. Исходные условия не самые простые: большие номинальные токи и токи КЗ. Расчёт времени насыщения стали в ТТ показал необходимость применения нестандартного оборудования, с разрезным магнитопроводом. Сформировали требования, связались с производителем, получили габаритный чертёж ТТ — не умещается в габарит ячейки. Скорректировали параметры, изменив вторичный номинальный ток, — подходит габарит, но такое решение не устраивает заказчика. Вывели ТТ за пределы ячейки, установив на ОРУ, — не каждый производитель готов реализовать.

Как итог, установили на стороне 10 кВ силового трансформатора трансформатор тока номиналом 35 кВ в опорном исполнении, взамен установленных в ячейке.

Применение нового, современного, и, как следствие, более прихотливого оборудования (в данном случае — МП РЗА) влечёт за собой необходимость учёта новых факторов (у нас — перенасыщение ТТ при КЗ), способных на него негативно повлиять.

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ

Каждому из нас не раз приходилось сталкиваться с противоречиями, как в обычной жизни, так и в профессиональной деятельности. Иногда они нас напрямую не касаются, и мы стараемся не замечать их, но иногда на кону стоит правильность принятия решений или даже жизнь, и мы не можем обойти их стороной.

В энергетике, как и в любой сфере нашей жизни, есть много нелогичных вещей, безобидных противоречий и даже опасных для жизни правил, от которых давно пора избавиться, но этого, увы, не происходит. В этой статье постараемся осветить некоторые проблемы, с чем приходится сталкиваться по роду своей деятельности. Расположим их по порядку, от наиболее актуальной — к наименее важной (по нашему мнению), и дадим им краткие пояснения.

СОДЕРЖАНИЕ:

- Применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в сетях среднего напряжения с изолированной нейтралью.

- Испытания силовых трансформаторов.

- Расчёт молниезащиты ПС.

- Выбор ОПН.

- Отнесение ПС к опасным производственным объектам.

- Выбор оборудования и ошиновки в цепи трансформатора.

- Расчёт объёма маслосборника.

- Длина пути утечки изоляции.

- Массовое производство и эксплуатация трансформаторов СН со схемой соединения Y/Yн-0.

- Внедрение современной системы TN-S (TN-C-S) в низковольтной сети, но отсутствие обязательных требований к организации сопутствующих мероприятий.

- Чувствительность аппаратов защиты в низковольтной сети.

- Присоединение внешней ограды ПС к общему контуру заземления.

- Допустимая степень расстройки компенсации ёмкостного тока в сети СН.

- Допустимый уровень падения (потери) напряжения.

- Ограничение применения ДГР комбинированного исполнения.

- Контур заземления ПС необходимо выполнять из чёрного или оцинкованного металла?

- Прокладка кабелей по территории ПС.

- Допустимые расстояния между контрольными и силовыми кабелями.

- Цвет окраски заземляющих проводников.

- Понятия «среднее напряжение» и «высокое напряжение».

- Как правильно обозначать: 220/380 В или 230/400 В?

- Прочие противоречия.

ВОТ НАШ РЕЙТИНГ ПРОТИВОРЕЧИЙ:

1. Применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в сетях среднего напряжения с изолированной нейтралью.

Под цифрами 3, 4, 5, 9, 11 на рисунке значится материал полиэтилен. Сами по себе, кабели из этого материала не представляют никакой угрозы и применяются повсеместно во многих странах мира, но только режим работы сети за рубежом иной. Оптимальным режимом работы данного типа кабеля (в сетях 6-35 кВ) может быть режим заземления сети через резистор, где предполагается отключение однофазных замыканий на землю, но никак не режим длительной работы оборудования при замыкании. Изоляция кабеля не способна к самовосстановлению, в отличие от бумажно-масляной, отсюда и противоречие.

Может быть, пора перенять зарубежный опыт?

2. Испытания силовых трансформаторов.

Согласно документу [1] есть несколько способов определения стойкости трансформаторов к ударным токам КЗ при производстве. В частности, все трансформаторы мощностью до 40 МВА должны проходить испытания или сравниваться с прошедшим испытание прототипом. Но производители не следуют этим правилам, так как для этого не созданы соответствующие условия в стране.

В России, как известно, правила создаются, чтобы их нарушать.

3. Расчёт молниезащиты подстанции (ПС).

В настоящий момент для расчёта молниезащиты объектов энергетики используется как минимум два документа, имеющих равный статус: [2] и [3]. Методики — разные, уровень защиты объектов принимается разный и итоговые значения, соответственно, получаются тоже разными.

Вывод один: мы ещё не научились предугадывать поведение молнии!

4. Выбор ограничителей перенапряжений.

Есть несколько хороших документов (например, [4], [5], [6], [7]), разобравшись в которых, можно правильно подобрать ОПН. Основная проблема этих документов в том, что применить их на практике достаточно непросто, так как написаны они сложным языком и имеют ошибки в расчётах.

Часто в работе приходится отказываться от некоторых излишних понятий (например, «номинальное напряжение ОПН», которое не имеет ничего общего с номинальным напряжением сети), пользоваться директивными письмами (о необходимости завышения наибольшего длительно допустимого напряжения ОПН для исключения ложных срабатываний) и обходить стороной такие расчёты, как «определение защитного уровня ОПН при коммутационных перенапряжениях».

5. Отнесение ПС к опасным производственным объектам.

Федеральный закон [8] говорит, что объекты электросетевого хозяйства к опасным производственным объектам не относятся, а Градостроительный кодекс [9] гласит, что линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более — особо опасны. От этого, казалось бы, небольшого противоречия зависит необходимость проведения экспертизы промышленной безопасности, государственной или негосударственной экспертизы проекта.

В данном вопросе статус документа не играет решающей роли, и приходится руководствоваться — вторым.

6. Выбор оборудования и ошиновки в цепи трансформатора.

То, что выбирать оборудование на ПС необходимо, отталкиваясь от мощности трансформаторов и пропускной способности присоединённой линии (п.125 [10]), вопросов не вызывает. Возникает вопрос: нужен ли запас? Нормы Россетей [11] требует выбирать оборудование и ошиновку в цепи, а также фундамент трансформатора с расчётом на перспективу, для следующего по шкале мощности. Большинство же других документов по данной тематике об этом умалчивают.

На наш взгляд, этот вопрос крайне важен и требует серьёзной дискуссии. Так запас фундамента может значительно сэкономить время на реконструкцию ПС в дальнейшем, при резком увеличении нагрузки сети. А ошиновка и выключатель в цепи легко меняются при замене самого трансформатора, запас же, наоборот, может оказаться серьёзной головной болью. Попробуйте, например, выбрать на перспективу ошиновку и оборудование в цепи НН автотрансформатора мощностью 125 МВА. И про реакторы не забудьте!

7. Расчёт объёма маслосборника.

Маслосборник на ПС устанавливается для приёма масла, вытекающего из маслонаполненного оборудования, чаще всего трансформаторов, в случае возникновения аварии. Их установка позволяет избежать катастрофичных последствий на ПС.

Противоречие же в следующем. При замене (установке) трансформаторов большой мощности возникает необходимость расчёта ёмкости маслосборника. ПУЭ [12] требует, помимо объёма масла, учитывать 80%-й расход воды на пожаротушение, а в СТО [11] это значение гораздо меньше и составляет всего 20%.

Ввиду того, что объём стекающей воды может в разы превышать объём масла трансформатора, эти две цифры очень сильно влияют на принимаемые технические решения при проектировании. Предлагаем не следовать требованиям первого документа, как архаичного: итог, полученный по нему, предполагает сбор воды, а не масла.

8. Длина пути утечки изоляции.

Длина пути утечки — это самый главный показатель изоляторов. Это показатель фактического расстояния по поверхности детали между металлическими частями разного потенциала. Его можно определить с помощью нескольких документов (ПУЭ [12], [13], [14], [15], [16]). Удельные значения (см/кВ), обозначенные в этих документах, разнятся, а величина напряжения, используемая при расчётах, может быть как номинальной, так и наибольшей рабочей. По итогу — получаем различные значения.

Стандарты Россетей выглядят предпочтительнее и в данном случае.

9. Массовое производство и эксплуатация трансформаторов СН со схемой соединения Y/Yн-0.

Многие документы не рекомендуют применение таких трансформаторов (в частности, Техполитика Россетей [17]), а расчёты показывают⎘ слабую чувствительность защиты при однофазных замыканиях за ними. Но они продолжают выпускаться и внедряться в отечественную энергетику.

Обоснованием применения этих трансформаторов может служить лишь простота их изготовления и относительно низкая стоимость. На другой чаше весов — надёжность сети и безопасность персонала.

10. Внедрение современной системы TN-S (TN-C-S) в низковольтной сети, но отсутствие обязательных требований к организации сопутствующих мероприятий.

В частности, такими мероприятиями, в том числе на ПС, должны быть:

- повсеместная установка УЗО, за исключением мест, где их срабатывание может привести к опасным ситуациям;

- обязательный разрыв рабочего ноля в коммутационных аппаратах (с установкой двух- и четырёхполюсных автоматов);

- изменение методик расчёта токов КЗ в такой сети (например, актуализация ГОСТ [18]).

Первое и второе мероприятие имеют обширную практику за рубежом и позволяют сделать электрическую сеть более безопасной. Третий вопрос поднимался⎘ известными учёными давно, но не решён и по сей день.

11. Чувствительность аппаратов защиты в низковольтной сети.

Про неоднозначность позиции НТД к значению чувствительности защит мы упоминали в одной из предыдущих статей⎘. Если кратко, то ПТЭЭП [19] считают достаточным значение 1,1, ГОСТ [20] — 1,2.

Мы рекомендуем ориентироваться на 1,25-1,4, в зависимости от номинала аппарата защиты.

12. Присоединение внешней ограды ПС к общему контуру заземления.

Глава 1.7 ПУЭ [12] не рекомендует присоединять внешнюю ограду электроустановок к заземляющему устройству ПС, а регламентирует монтаж отдельного контура. Нормы Россетей (например, [21]), наоборот, считают предпочтительным присоединение ограды к контуру заземления ПС, и допускают не объединять контуры, если на ограде нет электроприёмников.

Последнее в современных условиях оказывается маловероятным, так как на ограждении могут присутствовать и электромагнитные замки, и осветительные приборы, и система видеонаблюдения. А разделение контуров может привести к опасному выносу потенциалов.

13. Допустимая степень расстройки компенсации ёмкостного тока в сети СН.

Действующие Правила [22] и РД [23] допускают расстройку ДГР до 5%, а нормы Россетей (в том числе [24]) ужесточают эти требования до 1%.

Приходится сопоставлять объекты как относящиеся или не относящиеся к Россетям.

14. Допустимый уровень падения (потери) напряжения.

Согласно недействующему уже ГОСТ [25] нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приёмников электрической энергии равны соответственно +/-5 и +/-10% от номинального напряжения электрической сети. Согласно относительно новому ГОСТ [26] положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю. Противоречия могло бы и не быть, если в других действующих нормативах, таких как [27] и [28], не остались старые формулировки, а в [10] не появилось что-то среднее: «напряжение в точке технологического присоединения к электрической сети электроустановок потребителя электрической энергии может длительно изменяться в диапазоне нормально допустимых (±5 процентов) и предельно допустимых значений (±10 процентов) от номинального фазного напряжения».

Большинство продолжает считать по старинке.

15. Ограничение применения ДГР комбинированного исполнения.

ДГР комбинированного исполнения — это реактор с фильтром нулевой последовательности в едином корпусе. Их ограничение напрямую не прописано отечественными стандартами, но косвенно его можно найти в РД [23]. Там говорится о порядке вывода в ремонт оборудования, который невозможно соблюсти в данном исполнении оборудования.

Проблема сейчас не настолько и актуальна, потому что отечественные производители такое оборудование не производят.

16. Контур заземления ПС необходимо выполнять из чёрного или оцинкованного металла?

Если руководствоваться ПУЭ [12] и Циркуляром [29], то проложенные в земле заземляющие электроды могут быть выполнены из чёрной стали, оцинкованной стали и меди. В ГОСТ [30] из перечня допустимых чёрная сталь исключена.

Значит ли это, что использование неоцинкованной стали сейчас запрещено? Однозначно — нет! Но можно предположить, что идёт тенденция отказа от прокладки чёрного металла в земле, в угоду более долговечным материалам.

17. Прокладка кабелей по территории ПС.

СТО [11] говорит о том, что кабели могут быть проложены в земле (траншее), в кабельных сооружениях (туннелях, галереях, эстакадах) и трубных переходах. А Техполитика Россетей [17] запрещает прокладку КЛ в траншее по территории ПС 35 кВ и выше. Внутренние стандарты одной организации противоречат друг другу!

Приходится применять индивидуальный подход.

18. Допустимые расстояния между контрольными и силовыми кабелями.

В соответствии с табл. 2.3.1 ПУЭ [12] расстояние между этими кабелями должно быть не менее 100 мм, но п.2.3.120 также допускает прокладывать их рядом друг с другом. Документы Россетей [11] и [31] рекомендуют увеличивать эти расстояния до 0,25-0,6 м, в зависимости от вероятного тока КЗ в них.

И в данном случае игнорируем требования ПУЭ [12].

19. Цвет окраски заземляющих проводников.

Действующие ПТЭЭП [19] гласят, что открыто проложенные заземляющие проводники должны быть окрашены в чёрный цвет. А ПУЭ [12] и современные ГОСТы твердят о чередующихся продольных или поперечных полосах жёлтого и зелёного цветов.

Признаем, что чёрный цвет окраски в современных нормах — это уже атавизм, который достался нам в наследство. А жёлто-зелёный окрас — это правило, которому нужно следовать в современных реалиях.

20. Понятия «среднее напряжение» и «высокое напряжение».

Понятие среднего напряжения (СН), находящее своё отражение в большом объёме зарубежной и отечественной литературы, нашло своё определение только в 2013 году, в ГОСТ [26]. Там оно обозначено как «напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого превышает 1 кВ, но не превышает 35 кВ». Там же дано определение высокому напряжению (ВН), как «напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого превышает 35 кВ, но не превышает 220 кВ». Последнее несомненно вызывает вопросы, так как раньше высоким напряжением считалось напряжение выше 1000 В, а среднего — вообще не существовало.

В терминологии МЭК тоже не существует чёткой границы СН и ВН: она лежит в диапазоне от 30 до 100 кВ. Однако, в МЭК термин среднего напряжения обычно используется для распределительных сетей от 1 кВ до 52 кВ. Как трактовать напряжение 330 кВ и выше, догадайтесь сами!

21. Как правильно обозначать: 220/380 В или 230/400 В?

По сохранившейся традиции и в соответствии с ГОСТ [26] в электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырёхпроводных трёхфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трёх‑ и четырёхпроводных трёхфазных систем). Но другой переведённый отечественный стандарт, ГОСТ [32], трактует по-иному и даже даёт пояснения, что значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использование в Европе и во многих других странах мира.

Остаётся верить последнему.

22. В заключение затронем ещё несколько противоречий, которые имеют место быть, но не оказывают значительного влияния на технические решения, принимаемые в проекте.

К ним можно отнести:

- Формулировки «падение» или «потери» напряжения. В ГОСТ [26] и ГОСТ [33] используется формулировка «падение напряжения», в большинстве других стандартов и методиках звучит «потери», но подразумевают они одно и то же.

- Изображение выкатных выключателей на электрической схеме. Большинство документов изображают стрелки в одну сторону, а ГОСТ [34] рисует — в другую.

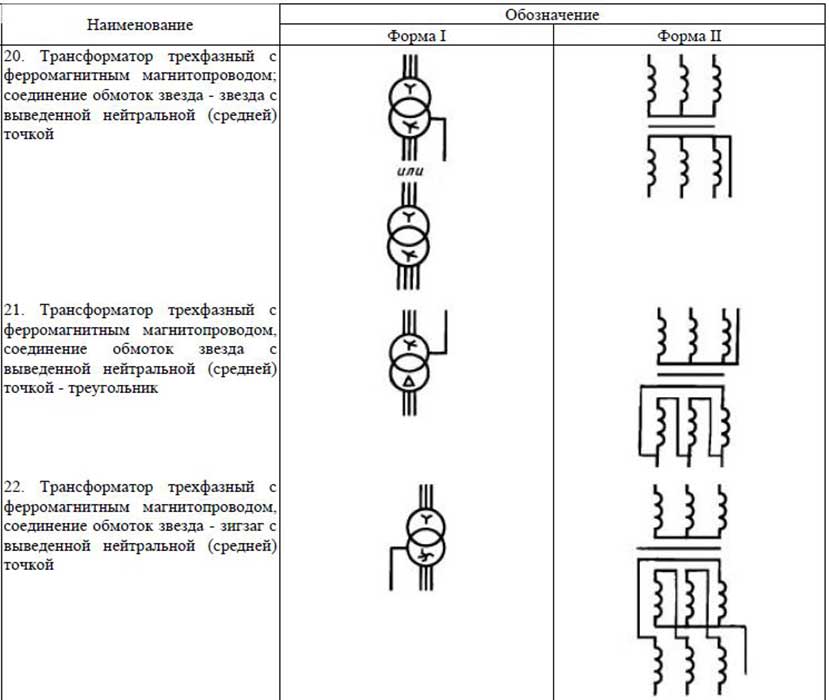

- Изображение ТТ на схемах. Постаревший ГОСТ [35] чётко разделяет изображения на схемах (катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов и пр.) по форме I и форме II, предполагая, что можно использовать либо одну, либо другую формы, но большинство документов и исполнителей умудряются совмещать их на одном чертеже, изображая силовой трансформатор в первом виде, а измерительный — во втором.

- Вентильные разрядники. Их установка на ПС давно запрещена, а в ПУЭ [12] целая глава о них, и при определении допустимых расстояний до сих пор приходится пользоваться ей.

- Заполнение маслоприёмника щебнем. ПУЭ [12] требует размер щебня от 30 до 70 мм, а ГОСТ [36] классифицирует щебень по фракциям 20-40 и 40-80 мм.

- Проверка кабелей на невозгорание. Документ [37] с методикой расчёта есть, обоснование его внедрения есть, но однозначных требований к его исполнению до сих пор нет.

ВЫВОД

Когда-нибудь часть вопросов обязательно снимется, другая часть, наверное, не будет решена ещё долго. О ней будут говорить, спорить, но решения так и не будет. Постараемся держать на контроле решение всех этих вопросов, и когда наберётся достаточный объем информации по ним, обязательно осветим их на нашей платформе.ССЫЛОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия⎘.

- РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений⎘.

- СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций⎘.

- ГОСТ Р 52725-2021 Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия⎘.

- ГОСТ Р 53735.5-2009 Разрядники вентильные и ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Рекомендации по выбору и применению⎘.

- Методические указания по применению ограничителей перенапряжений нелинейных в электрических сетях 6-35 кВ. 2001⎘.

- Методические указания по применению ограничителей в электрических сетях 110-750 кВ. 2000⎘.

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»⎘.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации⎘.

- Постановление Правительства РФ № 937 от 13.08.2018 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»⎘.

- СТО 34.01-21.1-001-2017 Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ.Требования к технологическому проектированию⎘.

- Правила устройства электроустановок. Издание 6, 7⎘.

- РД 34.51.101-90 Инструкция по выбору изоляции электроустановок⎘.

- СТО 56947007-29.240.059-2010 Инструкция по выбору изоляции электроустановок⎘.

- СТО 56947007-29.240.068-2011 Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок переменного тока классов напряжения 6-750 кВ⎘.

- ГОСТ 9920-89 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции⎘.

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»⎘.

- ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчёта в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ⎘.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 2003⎘.

- ГОСТ Р 50030.2-2010 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели⎘.

- СТО 56947007-29.130.15.114-2012 Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ⎘.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. 2003⎘.

- РД 34.20.179 Типовая инструкция по компенсации ёмкостного тока замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ. 1987⎘.

- СТО 34.01-3.2-008-2017 Реакторы заземляющие дугогасящие 6-35 кВ. Общие технические требования⎘.

- ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (неактуал.).

- ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения⎘.

- СП 256.1325800.2016 (актуал. СП 31-110-2003) Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа⎘.

- РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей⎘.

- Технический циркуляр № 11/2006 от 16.10.2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках»⎘.

- ГОСТ Р50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов⎘.

- СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства⎘.

- ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные⎘.

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки⎘.

- ГОСТ 21.613-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования⎘.

- ГОСТ 2.723-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах⎘.

- ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.

- Циркуляр №Ц-02-98(Э) от 16.03.98 «О проверке кабелей на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания»⎘.

- СТО 34.01-27.3-002-2014 Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети». Общие технические требования⎘.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ. В проекте выполнен расчёт объёма маслосборника в полном соответствии с методиками Россетей [11] и [38]. Значение интенсивности подачи воды принято 0,2 л/с‧м2. На основе этого значения рассчитано суммарное количество воды, вылитое на трансформатор при тушении, что, в сумме с его собственным количеством масла, дало необходимый объём ёмкости.

Эксперт государственной экспертизы дал замечание к расчёту. За исходные данные к расчёту указал

принять пять пожарных стволов, направленных на разные стороны бака. Зная максимальную интенсивность

брандспойтов, определяем суммарное количество вылитой воды. На вопрос почему именно пять?

получили ответ

я так решил

.

Как итог: вместо того, чтобы в качестве исходных данных взять цифру, закреплённую нормативным документом [38], пришлось брать значение, взятое из головы эксперта.

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ

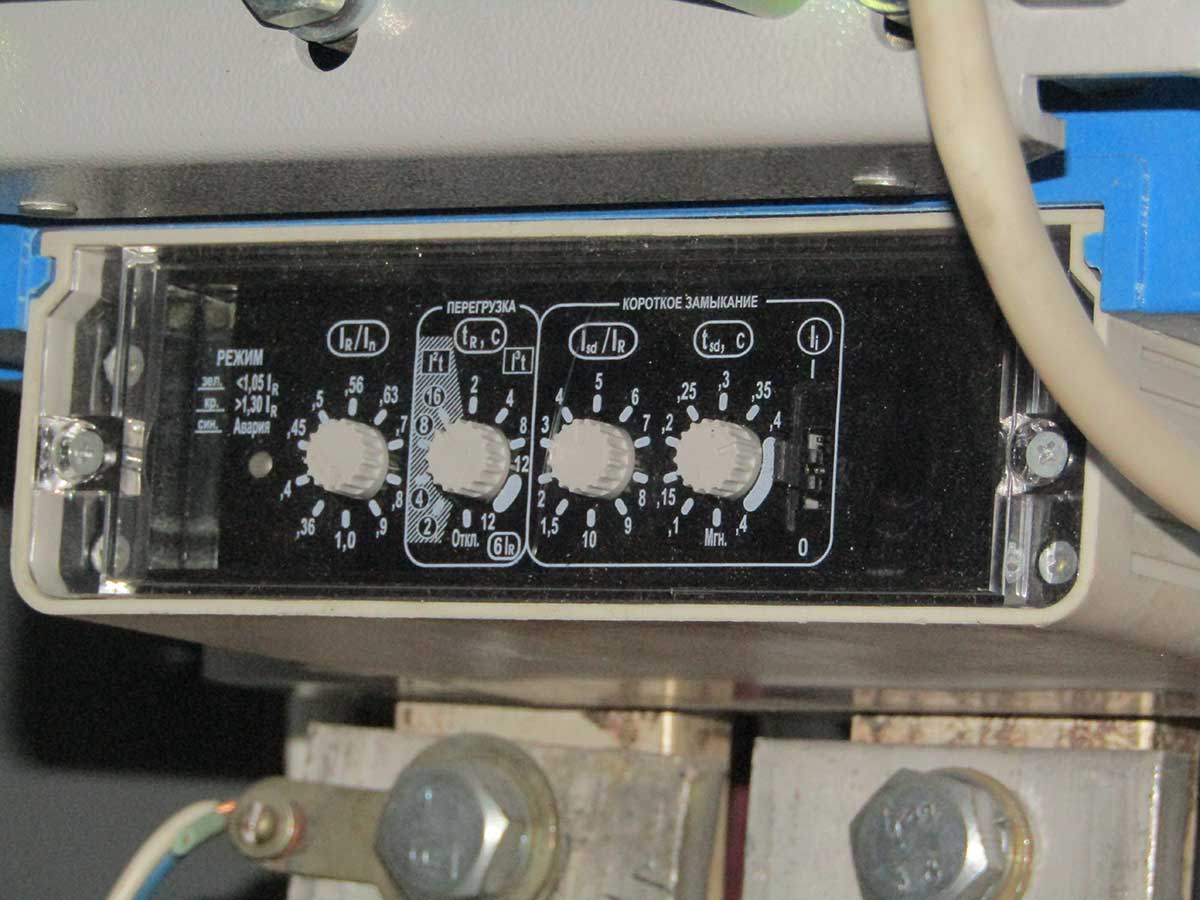

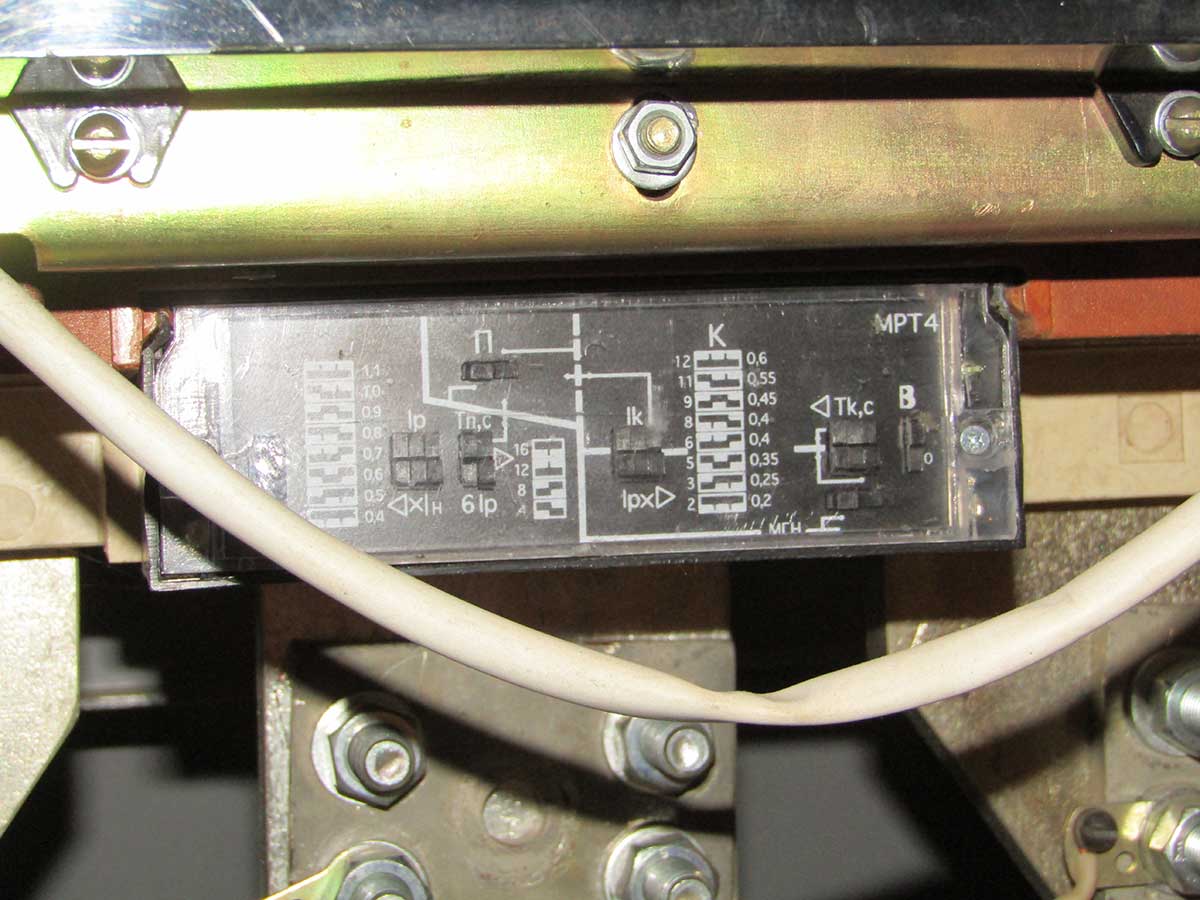

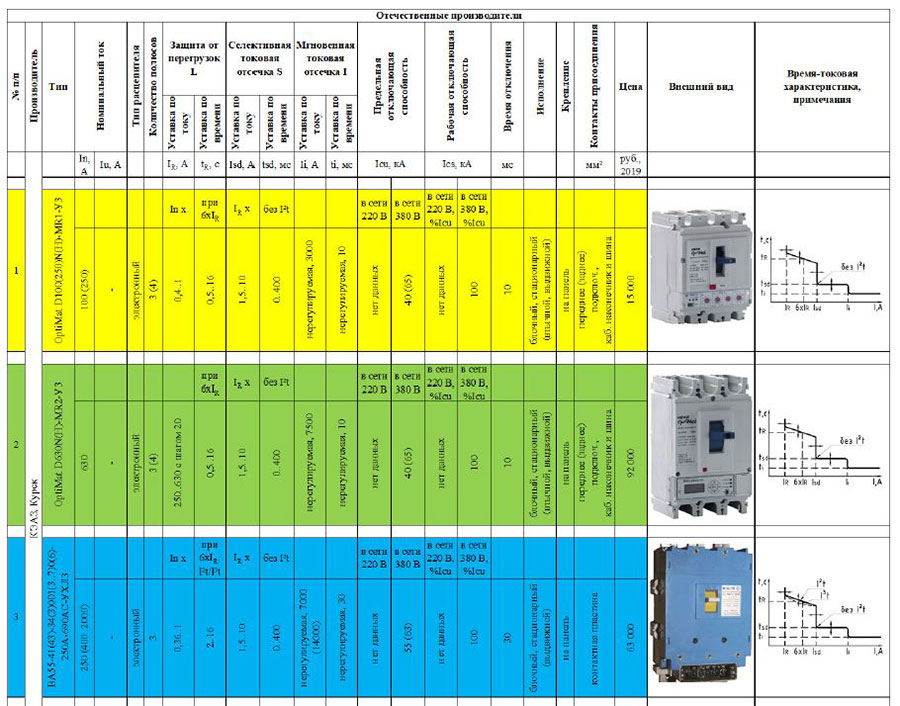

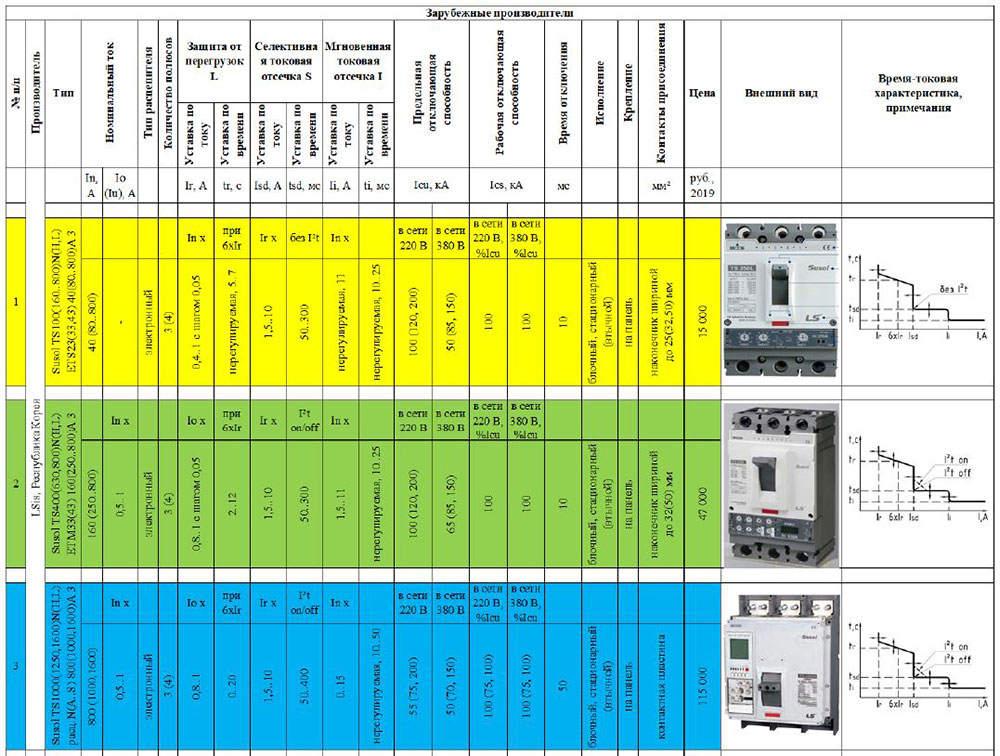

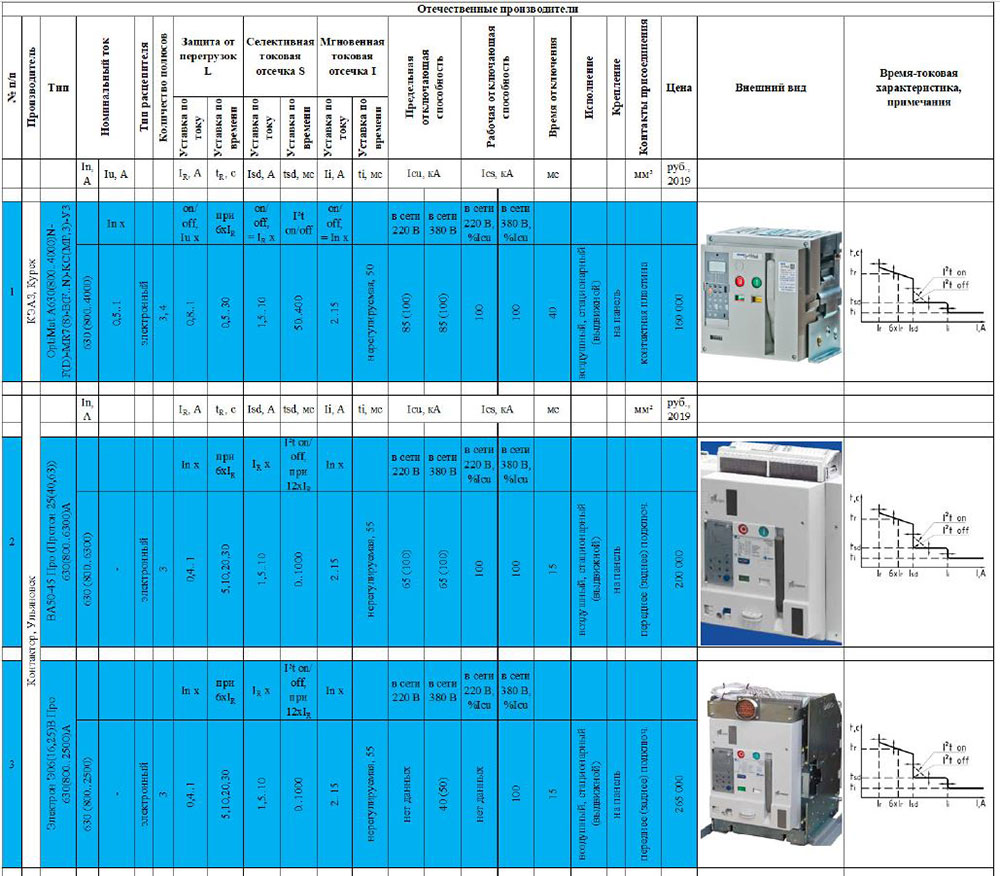

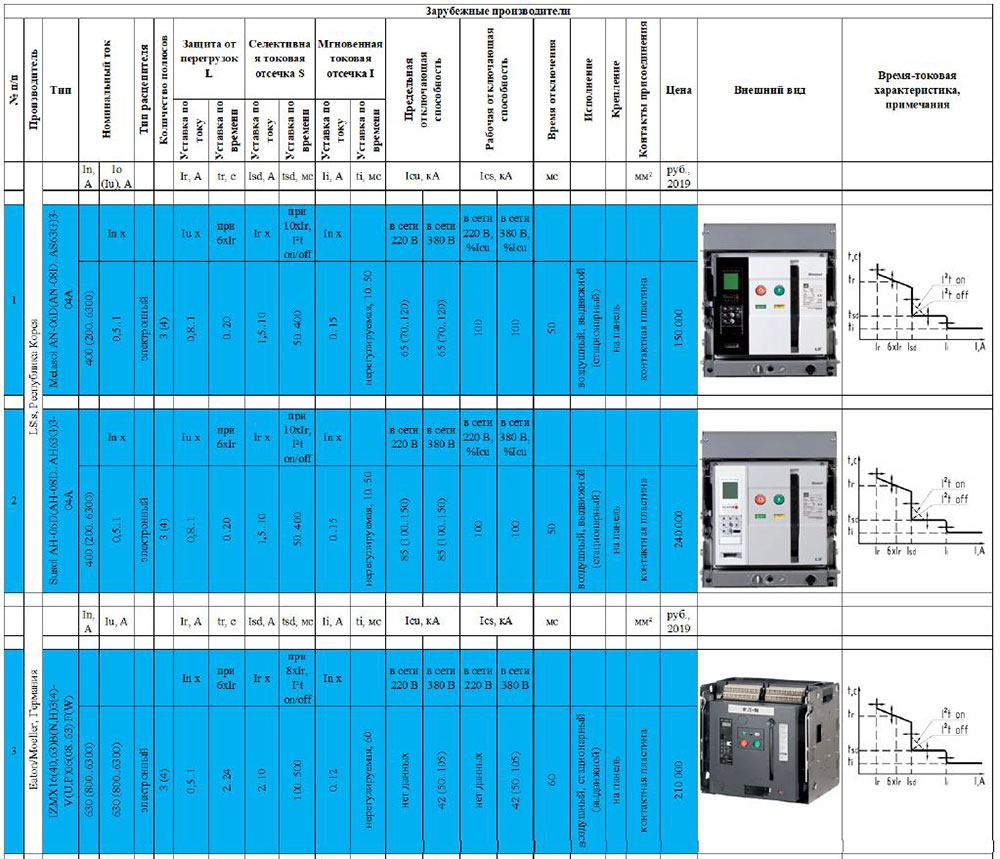

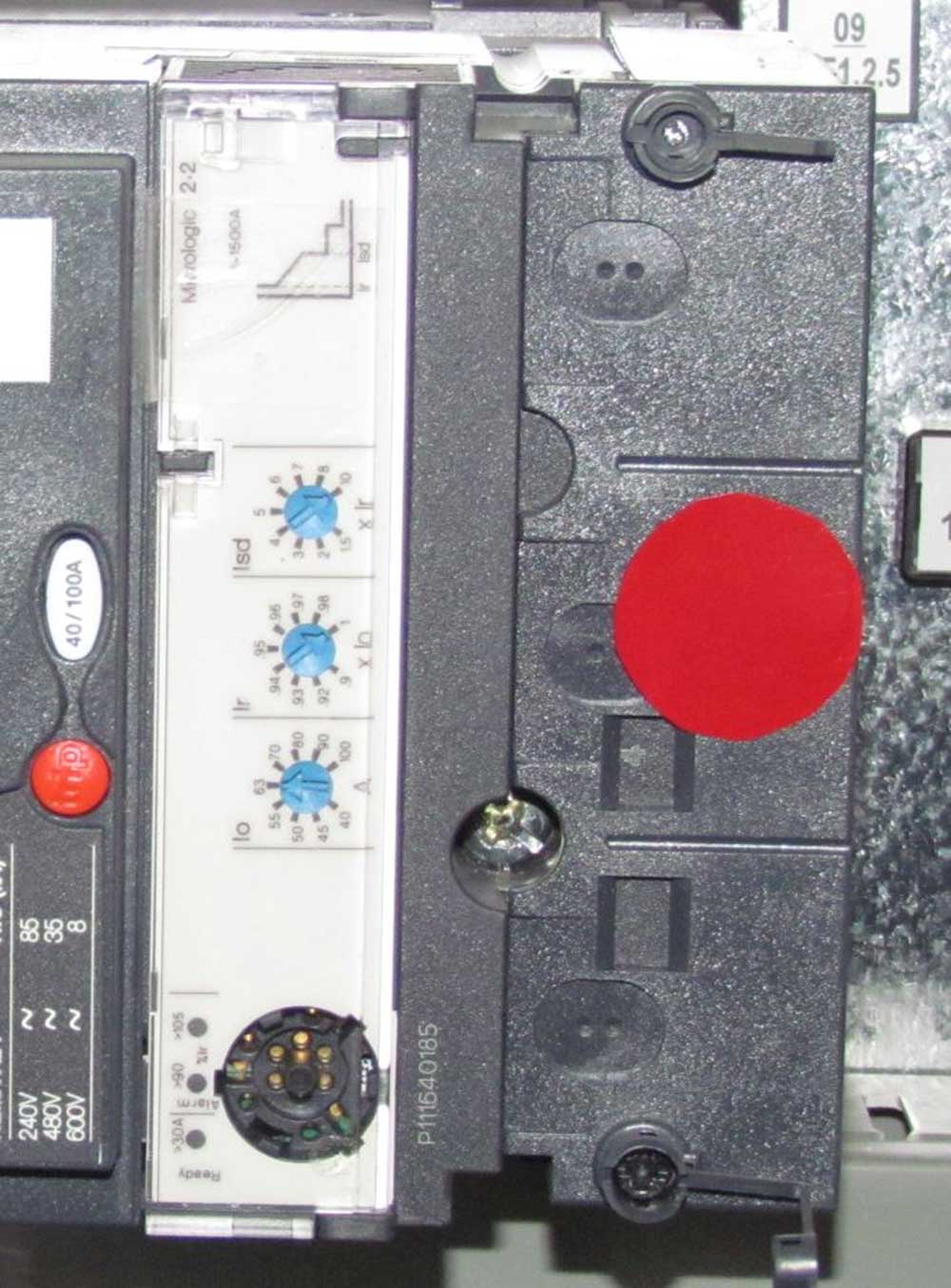

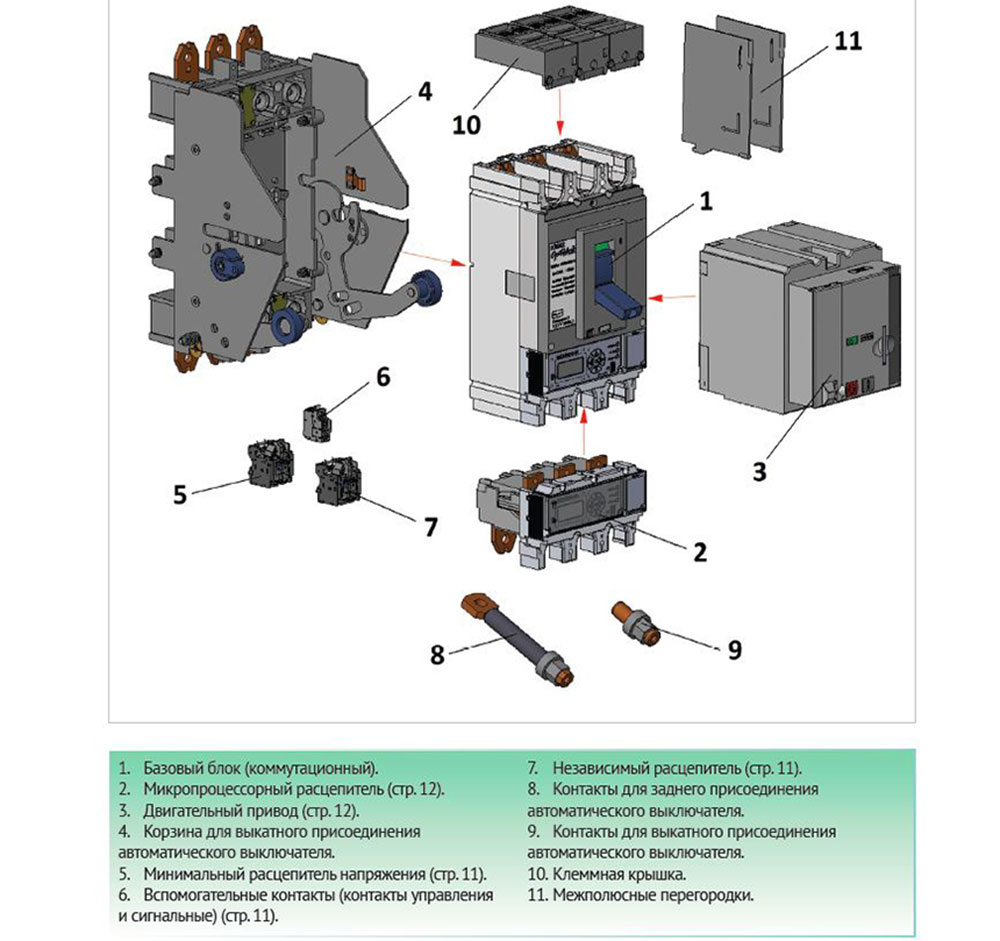

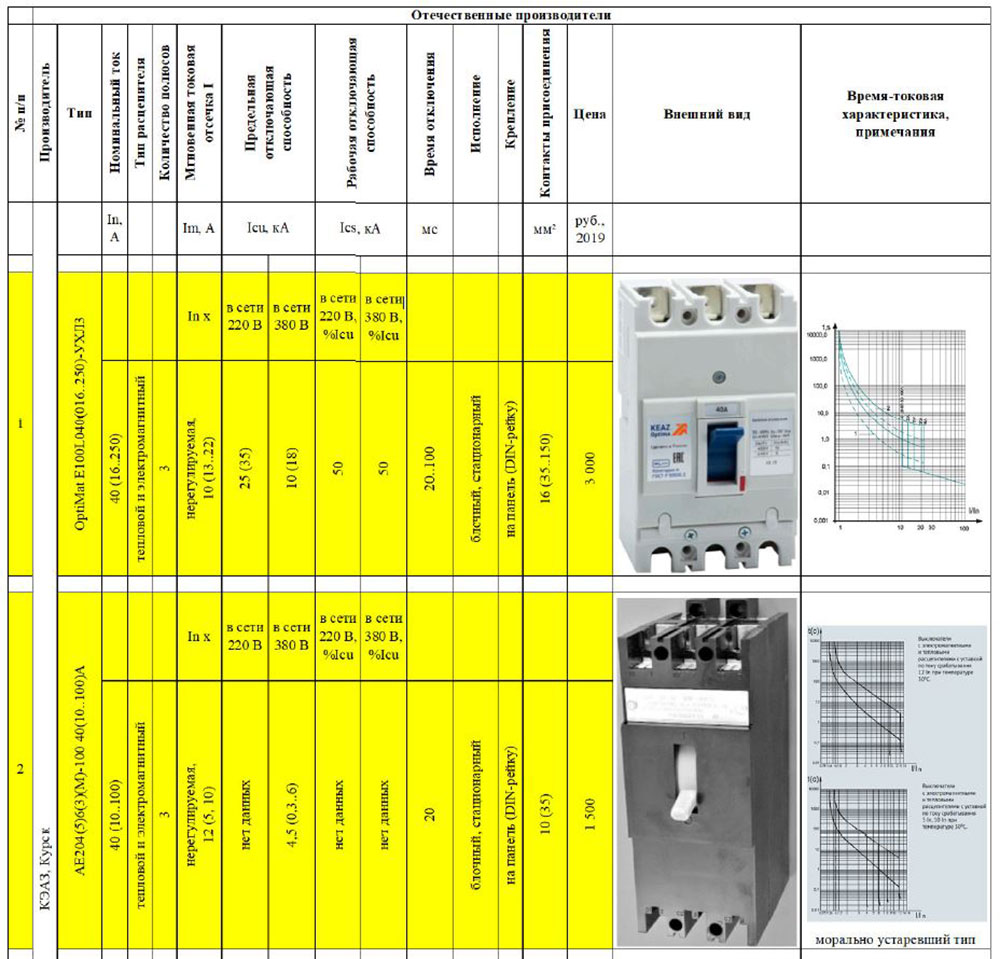

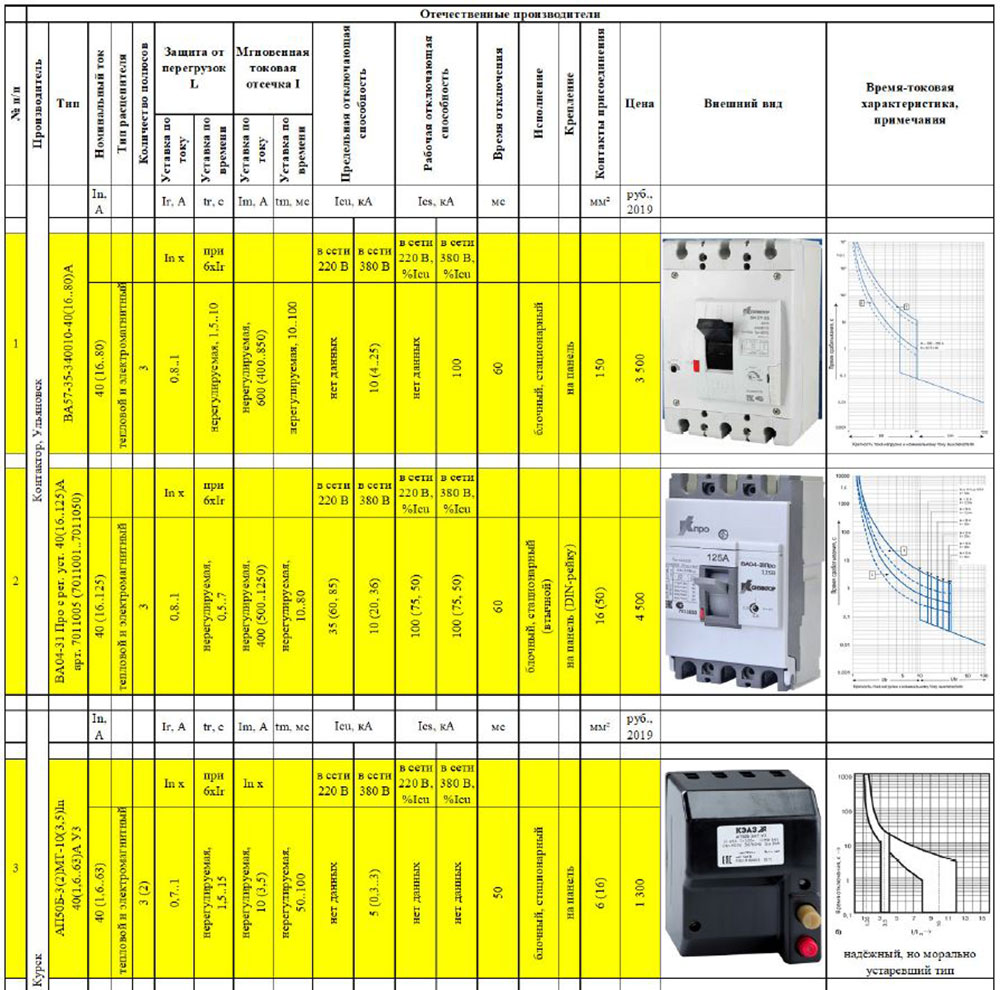

Вот мы и подошли к флагманам в мире автоматических выключателей (АВ).

Если Вы уже разобрались с тем, как выбирается АВ⎘, поняли, что модульный автомат⎘ Вам не подходит, а блочный автомат с термомагнитным расцепителем⎘ не обеспечивает нужную чувствительность и (или) селективность, АВ с электронным расцепителем – это именно то, что Вам нужно.